Lebensmittelunverträglichkeiten sind komplex und können durch unterschiedliche Mechanismen ausgelöst werden, wie z. B. enzymatische Defekte (wie bei der Lactoseintoleranz), pharmakologische Effekte (wie bei der Histaminintoleranz) oder immunologische Reaktionen. Die Unterscheidung zwischen Allergien und Unverträglichkeiten ist dabei essenziell, da die Behandlung und der Umgang mit den betroffenen Lebensmitteln unterschiedlich sind. Während eine Lebensmittelallergie eine immunologische Überreaktion darstellt, handelt es sich bei Unverträglichkeiten oft um Probleme bei der Verdauung bestimmter Nahrungsbestandteile. Diese Differenzierung ist nicht immer einfach, eine fundierte Diagnose daher von besonders großer Bedeutung.

Zahl der Betroffenen steigt

Weltweit leiden immer mehr Menschen an Lebensmittelunverträglichkeiten und -allergien. Nach aktuellen Schätzungen könnten etwa 15–20 % der globalen Bevölkerung von einer Nahrungsmittelunverträglichkeit betroffen sein – in Österreich ergab die jüngste Erhebung eine Rate von etwa 7 %. Im Gegensatz zu Lebensmittelallergien, bei denen das Immunsystem direkt involviert ist und oft schwerwiegende Reaktionen wie Anaphylaxie auftreten, sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten weniger akut, jedoch chronisch belastend und oft schwer zu diagnostizieren.

Vom Symptom zur richtigen Diagnose

Die Symptome von Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind oft unspezifisch und können sich auf vielfältige Weise äußern. Zu den häufigsten Beschwerden zählen Magen-Darm-Probleme wie Blähungen, Durchfall oder Verstopfung, aber auch Kopfschmerzen, Müdigkeit und Hautreaktionen treten häufig auf. Diese Vielfalt an möglichen Symptomen macht eine differenzierte Untersuchung notwendig, bei der verschiedene Diagnosemethoden zum Einsatz kommen können.

Ein Beispiel für eine zuverlässige Diagnosemethode ist die Eliminationsdiät, bei der bestimmte Nahrungsmittel für eine gewisse Zeit aus der Ernährung entfernt und anschließend schrittweise wieder eingeführt werden. Diese Methode ermöglicht es, Reaktionen auf Lebensmittel direkt zu beobachten und so potenzielle Unverträglichkeiten zu identifizieren. Allerdings sollte eine solche Diät immer unter ärztlicher Aufsicht erfolgen, um sicherzustellen, dass die Patient:innen alle notwendigen Nährstoffe erhalten. In anderen Fällen, wie bei der Lactoseintoleranz, können spezifische Tests wie der H2-Atemtest verwendet werden, um eine konkrete Diagnose zu ermöglichen.

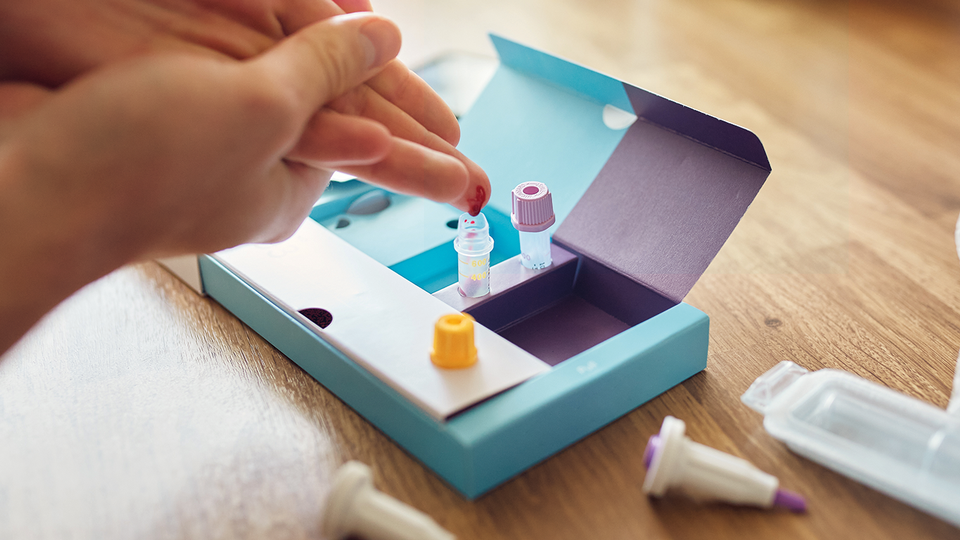

Der Boom der Selbsttests: Validität und Anwendung

In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Selbsttests auf dem Markt etabliert, die behaupten, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder -allergien durch einfache Tests zu diagnostizieren. Diese Tests, darunter der Alcat-Test, H2-Atemlufttests und verschiedene Immunglobulin-basierte Verfahren, behaupten, durch den Nachweis spezifischer Reaktionen im Körper eine individuelle Unverträglichkeit feststellen zu können. Studien zeigen jedoch, dass die Aussagekraft dieser Tests stark begrenzt ist.

Immunglobulin-Tests

IgE- und IgG-basierte Tests zählen zu den am weitesten verbreiteten Verfahren, um Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu diagnostizieren. Sie messen den IgE-/IgG-Antikörperspiegel im Blut und suggerieren, dass ein erhöhter Immunglobulinspiegel auf eine Unverträglichkeit hindeutet. Allerdings zeigen Studien immer wieder, dass IgE-/IgG-Antikörper eine normale Reaktion auf die Aufnahme von Nahrungsmitteln darstellen und nicht notwendigerweise mit einer Unverträglichkeit in Verbindung stehen. IgE-/IgG-Antikörper deuten vielmehr auf eine Exposition gegenüber dem Nahrungsmittel hin und sind kein verlässlicher Indikator für pathologische Prozesse. Der „Missbrauch“ von Immunglobulin-Tests kann zu Fehldiagnosen führen, die unnötige Diäten nach sich ziehen. Kund:innen, die auf Basis dieser Tests Nahrungsmittel meiden, laufen Gefahr, sich unausgewogen zu ernähren und wichtige Nährstoffe nicht mehr aufzunehmen. Ein solches Vorgehen birgt das Risiko von Mangelerscheinungen und langfristigen Gesundheitsschäden. Besonders problematisch ist dies bei Kindern, Schwangeren und älteren Menschen, die auf eine ausgewogene Nährstoffversorgung angewiesen sind, um ihre Gesundheit zu erhalten. Studien haben zudem gezeigt, dass ein erhöhter Immunglobulinspiegel im Blut eher ein Zeichen für die Toleranzentwicklung des Körpers gegenüber bestimmten Lebensmitteln sein kann als ein Indikator für eine Unverträglichkeit. Dies bedeutet, dass ein erhöhter IgE-/IgG-Spiegel möglicherweise darauf hinweist, dass der Körper gelernt hat, mit dem jeweiligen Nahrungsmittel umzugehen, anstatt dass eine Unverträglichkeit vorliegt.

Alcat-Test

Der Alcat-Test ist eine weitere Methode, die zur Diagnose von Nahrungsmittelunverträglichkeiten herangezogen wird. Dieser Test basiert auf dem Prinzip der Zytotoxizität, bei dem eine Blutprobe mit verschiedenen Nahrungsmitteln in Kontakt gebracht wird, um die Reaktion der Leukozyten mit dem Mikroskop zu beobachten. Der Test wird als spezifische Reaktion des Immunsystems interpretiert. Allerdings gibt es nur sehr wenige fundierte Studien, die die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit des Alcat-Tests belegen. Kritiker:innen des Alcat-Tests bemängeln vor allem, dass die Ergebnisse nicht reproduzierbar sind, was die Aussagekraft des Tests erheblich einschränkt. Zudem wird oft nicht klar, ob die Reaktion der Leukozyten tatsächlich eine Unverträglichkeit anzeigt oder lediglich eine unspezifische Immunantwort auf das getestete Nahrungsmittel darstellt. Die fehlende Standardisierung der Testmethoden trägt zusätzlich zur Unsicherheit bei.

Lactose- und Fructose-Selbsttests

Eine Lactose- oder Fructoseintoleranz kann prinzipiell zuverlässig mit dem H2-Atemtest diagnostiziert werden. Dabei wird der Wasserstoffgehalt in der Atemluft gemessen, der durch die bakterielle Vergärung von nicht verdauter Lactose bzw. Fructose im Darm entsteht. Diese Methode ist nicht-invasiv und bietet eine zuverlässige Möglichkeit, Lactoseintoleranz zu diagnostizieren. Selbsttests sind oft weniger genau, da die Durchführung nicht unter kontrollierten Bedingungen stattfindet. Zusätzliche Selbsttests, die ohne Atemluftmessung durchgeführt werden, basieren oft auf unspezifischen Symptomen und bieten keine ausreichend valide Grundlage. Die wissenschaftliche Evidenz unterstützt daher die Durchführung des H2-Atemtests unter ärztlicher Aufsicht als bevorzugte Methode.

Histaminintoleranztests

Histaminintoleranz ist eine komplexe Störung, die durch eine verminderte Aktivität des Enzyms Diaminoxidase (DAO) verursacht wird. Selbsttests, die den DAO-Spiegel messen, sind oft ungenau, da viele Faktoren die Enzymaktivität beeinflussen können. Die Evidenz zeigt, dass eine Diagnose am besten durch eine Kombination aus Ernährungsanamnese, Symptomtagebuch und gezielten medizinischen Tests gestellt wird.

Alternative Testverfahren: Placebo oder Gefahr?

Neben den genannten Tests gibt es zahlreiche alternative Diagnosemethoden wie etwa die Kinesiologie und die Bioresonanz, die keinerlei wissenschaftliche Grundlage haben. Diese Verfahren beruhen auf der Annahme, dass Muskelreaktionen oder elektromagnetische Schwingungen des Körpers Aufschluss über Nahrungsmittelunverträglichkeiten geben können.

Die Rolle von Ernährung und Lebensstil

Ernährung und Lebensstil spielen eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Eine ausgewogene Ernährung ist essenziell, um Mangelerscheinungen zu verhindern, welche durch das übermäßige Meiden bestimmter Lebensmittel entstehen können. Ein wichtiger Faktor in der Behandlung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist auch die Darmgesundheit. Studien haben gezeigt, dass eine gesunde Darmflora einen bedeutenden Einfluss auf das Immunsystem hat und dabei helfen kann, Unverträglichkeiten zu lindern. Probiotika und präbiotische Nahrungsmittel können zur Wiederherstellung einer ausgewogenen Darmflora beitragen, wobei valide Studien immer noch fehlen.

Fakt ist aber, dass eine ausgewogene Darmflora nicht nur die Verdauung unterstützt, sondern auch das Immunsystem modulieren und Entzündungen reduzieren kann. Lebensmittel wie fermentierte Produkte (z. B. Joghurt, Kefir oder Sauerkraut) sowie ballaststoffreiche Nahrungsmittel (z. B. Obst, Gemüse, Vollkornprodukte) fördern das Wachstum gesunder Darmbakterien und sollten regelmäßig in die Ernährung integriert werden. Besonders bei Menschen mit Unverträglichkeiten kann eine gezielte Beeinflussung der Darmflora hilfreich sein, um die Toleranz gegenüber bestimmten Lebensmitteln zu verbessern. Zudem sollten Stress und andere Lebensstilfaktoren nicht außer Acht gelassen werden. Stress kann die Darmgesundheit negativ beeinflussen und die Symptome von Nahrungsmittelunverträglichkeiten verstärken. Yoga, Meditation oder regelmäßige körperliche Aktivität können dazu beitragen, das Stresslevel zu senken und somit indirekt auch die Symptome von Unverträglichkeiten zu lindern.

Fazit: Vorsicht bei Selbstdiagnosen

Selbsttests für Nahrungsmittelunverträglichkeiten bieten auf den ersten Blick eine schnelle und bequeme Möglichkeit zur Diagnose. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass viele dieser Tests wissenschaftlich nicht fundiert sind und oft zu Fehldiagnosen führen.

| Übersicht Selbsttests | ||

| Test | Durchführung | Validität |

| IgE-/IgG-Test | Blutprobe einsenden | Geringe Validität, oft Fehldiagnosen |

| Alcat-Test | Blutprobe einsenden | Wissenschaftlich umstritten, Ergebnisse nicht reproduzierbar |

| H2-Atemtest | Atemluftmessung nach Lactose- oder Fructose-aufnahme – Atemluft in Probenröhrchen einsenden | Prinzipiell hohe Validität, jedoch fehleranfällig in Durchführung |

| DAO-Test | Blutprobe einsenden | Mittlere Validität, abhängig von korrekter Durch- führung, Beeinflussung durch andere Faktoren |

Die Aussagekraft ist zumeist begrenzt und sollte kritisch hinterfragt werden. Patient:innen, die den Verdacht auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben, sollten sich auf klinisch validierte Tests unter ärztlicher Aufsicht verlassen. Eine ausgewogene Ernährung und die Pflege einer gesunden Darmflora sind wichtige Säulen zur Behandlung und Prävention von Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

Der Umgang mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen notwendigen Einschränkungen und einer ausreichenden Nährstoffzufuhr. Nur durch eine fundierte Diagnose und eine gezielte Therapie lassen sich langfristige gesundheitliche Schäden vermeiden. Selbsttests können eine erste Orientierung bieten, sollten jedoch niemals als alleinige Grundlage für tiefgreifende Veränderungen in der Ernährung dienen.

Quellen

- Kelso JM: Unproven diagnostic tests for adverse reactions to foods. J Allergy Clin Immunol Pract 2018; 6(2): 362–365

- San Miguel Rodríguez J, et al.: Alcat Test (food intolerance test): Assessment of its clinical utility. J Biomed Biosens 2021; 1(1): 57-76

- Zingone F et al.: Myths and facts about food intolerance: A narrative review. Nutrients 2023; 15(23): 4969

- Zubeldia-Varela E, et al.: Non-IgE-mediated gastrointestinal food protein-induced allergic disorders. Clinical perspectives and analytical approaches. Foods 2021; 10(11): 2662

- Al-Iede M, et al.: Perspectives on non-IgE-mediated gastrointestinal food allergy in pediatrics: A review of current evidence and guidelines. J Asthma Allergy 2023; 16: 279-291

Weitere Literatur auf Anfrage