Neben der richtigen Wahl und Anwendung der jeweiligen Therapie gibt es eine Reihe von Faktoren, die für das therapeutische Ansprechen wesentlich sind. Generell gilt, dass die besten Behandlungserfolge im Kopf- und Halsbereich zu erzielen sind, die schlechtesten an den Händen, Füßen und im Genitalbereich. Die nicht-segmentale Vitiligo spricht auf medikamentöse und Lichttherapien üblicherweise besser an als die segmentale Vitiligo. Weitere Faktoren, die mit einem besseren therapeutischen Ansprechen einhergehen, sind jüngeres Alter (bessere Ergebnisse bei Kindern), eine kurze Krankheitsdauer, fehlende Krankheitsaktivität, dunklere Hautphototypen, fehlende Depigmentierung der Körperhaare und zunehmende Therapiedauer.

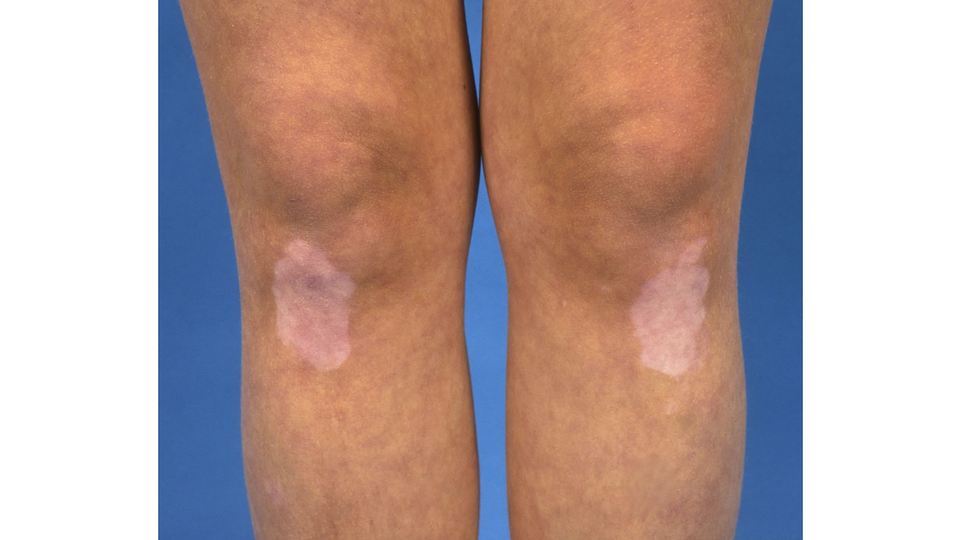

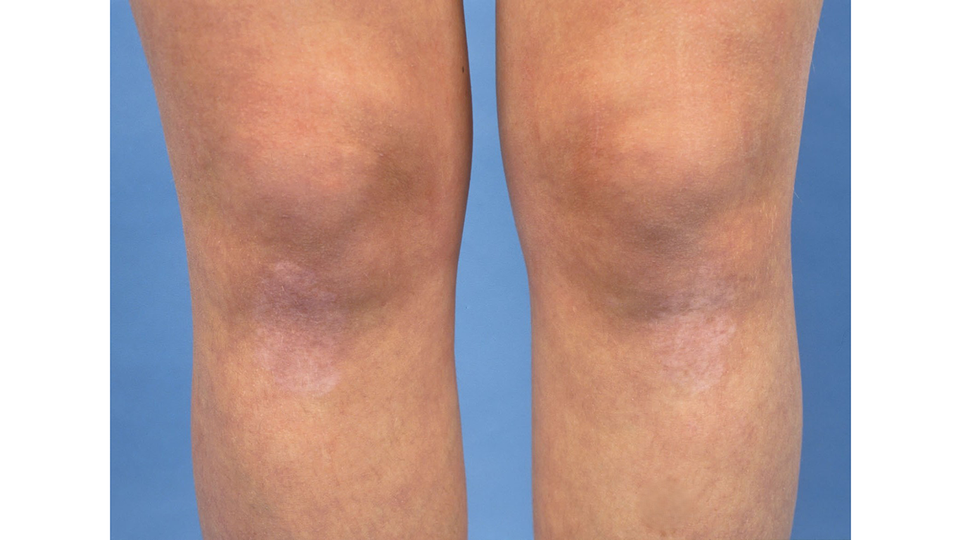

Topische und/oder systemische Therapien werden häufig mit einer Lichttherapie kombiniert, wodurch die Therapieergebnisse weiter verbessert werden können.1 Entscheidend ist, die Patient:innen darüber aufzuklären, dass es drei bis sechs Monate und länger dauern kann, bis deutliche Zeichen einer Repigmentierung zu erkennen sind. Somit erfordert eine erfolgreiche Behandlung nicht nur Therapieadhärenz, sondern auch viel Geduld. Regelmäßige Kontrollen mit Evaluierung der Behandlungsfortschritte anhand des Vergleiches mit Ausgangsbildern sind hilfreiche Maßnahmen, um die Patient:innen bei ihrer lang andauernden Therapiereise zu unterstützen.

Topische Therapien

Glucocorticosteroide

Glucocorticosteroide werden seit jeher zur topischen Behandlung der Vitiligo eingesetzt. Laut einer bereits 1998 publizierten Metaanalyse kommt es unter Therapie mit Klasse-III- und Klasse-IV-Corticosteroiden bei 56 % bzw. 55 % der Patient:innen nach einer durchschnittlichen Therapiedauer von acht bzw. sechs Monaten zu einer > 75 %igen Repigmentierung. Hautatrophien wurden bei 2 bzw. 14 % der Patient:innen beobachtet.2

In der Zwischenzeit stehen moderne topische GC mit einem deutlich verbesserten therapeutischen Index zur Verfügung (Mometasonfuroat, Methylprednisolonaceponat, Prednicarbat). Eigene Langzeiterfahrungen bei Erwachsenen und Kindern mit diesen weiterentwickelten Wirkstoffen zeigen, dass es auch nach monatelanger kontinuierlicher Anwendung äußerst selten zu kutanen Nebenwirkungen wie Hautatrophie, Teleangiektasien oder lokalisierter Hypertrichose kommt, die nach Absetzen der Therapie zumeist reversibel sind.

Topische GC werden primär für Vitiligoareale außerhalb des Kopfbereiches angewendet, wo sie in ihrer Wirkung den Calcineurininhibitoren überlegen sind. Zur Häufigkeit der täglichen Anwendung und der Therapiedauer finden sich in den Leitlinien unterschiedliche Angaben, wobei mehrheitlich eine einmal tägliche Anwendung empfohlen wird. Die Behandlungsdauer hängt von der Dynamik des Ansprechens und der Verträglichkeit ab, was alle drei Monate fachärztlich beurteilt werden sollte.

Calcineurininhibitoren

Calcineurininhibitoren besitzen für die Anwendung bei Vitiligo keine Zulassung und müssen daher in dieser Indikation off-label eingesetzt werden. Die ersten Veröffentlichungen zum Einsatz von Tacrolimus und Pimecolimus stammen aus dem Jahr 2002 bzw. 2006, somit liegen für beide Substanzen langjährige Erfahrungen vor. Die Domäne der Calcineurininhibitoren ist die Behandlung des Kopfbereiches und der intertriginösen Areale, also jener Bereiche, wo topische GC wegen des erhöhten Risikos von Nebenwirkungen nicht primär eingesetzt werden.3 Calcineurininhibitoren müssen zweimal täglich über einen ausreichend langen Zeitraum (oft über sechs bis zwölf Monate) appliziert werden, womit bei vielen Patient:innen eine weitgehende bis komplette Abheilung der depigmentierten Stellen zu erzielen ist. Eine Meidung von Sonnenlicht oder künstlichem UV-Licht während der Anwendungsdauer, wie in der Fachinformation empfohlen, ist nicht erforderlich, da es keine klinischen Hinweise für eine photokarzinogene Wirkung der topischen Calcineurininhibitoren gibt. Aufgrund der synergistischen Wirkung mit UV- oder Sonnenlichtbestrahlung wird diese Kombination sogar häufig routinemäßig therapeutisch eingesetzt.

Der topische Januskinase-1/2-Inhibitor Ruxolitinib, welcher 2022 in Amerika und 2023 in Europa auf den Markt gebracht wurde, ist das erste Arzneimittel mit spezifischer Zulassung für Vitiligo. Diese erfolgte auf Basis zweier großangelegter Phase-III-Studien (TruE-V1/V2), die an 674 Patient:innen ab 12 Jahren mit nicht-segmentaler Vitiligo und Gesichtsbeteiligung durchgeführt wurden.4 Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist daher die Anwendung auf diese Patientengruppe beschränkt. Der Therapieerfolg wurde primär anhand der Veränderung des VASI (Vitiligo Area and Severity Index)-Scores gemessen. Der VASI errechnet sich aus der Ausdehnung und dem Grad der Depigmentierung in der jeweiligen Körperregion (F-VASI steht für Befall des Gesichtsbereiches, T-VASI für den Befall des gesamten Körpers). Nach 52 Wochen erreichten 50,3 % der Patient:innen bei zweimal täglicher Anwendung der 1,5 %igen Ruxolitinib-Creme einen F-VASI75 (≥ 75 % Verringerung des VASI-Score für das Gesicht) und 51,5 % einen T-VASI50 (≥ 50 % Verringerung des VASI-Score für den ganzen Körper). Die Nebenwirkungen waren gering und beschränkten sich in erster Linie auf leichte bis moderate und gut behandelbare akneiforme Hautveränderungen, die bei etwas weniger als 6 % der Patient:innen auftraten. Verlängerungsstudien zeigten, dass bei einer Fortsetzung der Therapie über weitere 52 Wochen die Ansprechraten kontinuierlich ansteigen (66 % F-VASI75 und 64 % T-VASI50 nach 104 Wochen). Präliminäre Daten deuten darauf hin, dass, wie auch bei den anderen topischen Therapien, die Kombination mit einer Lichttherapie zu additiven Therapieeffekten führt. Kontrollierte Studien dazu sind derzeit am Laufen.

| Übersicht der aktuell gebräuchlichsten Vitiligotherapien | ||

| Therapie | Indikation | |

| Topisch | Glucocorticosteroide | Primär zur Behandlung von Vitiligoherden außerhalb des Kopfbereiches |

| Calcineurininhibitoren | Primär zur Behandlung von Vitiligoherden im Gesicht und intertriginösen Hautarealen | |

| JAK-Inhibitor Ruxolitinib | Für Patient:innen ab 12 Jahren mit nicht-segmentaler Vitiligo und Gesichtsbefall | |

| Phototherapien | Schmalband-UVB | Ganzkörperbestrahlung zum Stopp der Krankheitsaktivität und/oder Repigmentierung |

| Excimer Laser/Licht | Gezielte Bestrahlung stabiler, lokalisierter Vitiligoherde | |

| Systemisch | Glucocorticosteroide | Stopp der Krankheitsaktivität |

| Immunmodulatoren | Stopp der Krankheitsaktivität | |

| Antioxidantien | Wirkungssteigerung der Phototherapien | |

Zu berücksichtigen ist, dass der Kassenverkaufspreis für 100 g Ruxolitinib um ein Vielfaches höher ist als der für Calcineurininhibitoren oder Corticosteroide. Auch gibt es bis dato keine direkten Vergleichsstudien, welche eine Überlegenheit von Ruxolitinib gegenüber Calcineurininhibitoren oder GC belegen. In Bezug auf die Verschreibbarkeit unterscheidet sich die Situation in Deutschland und Österreich: Während in Deutschland Ruxolitinib als First-line-Therapie für Vitiligo verschrieben werden kann, wird in Österreich eine Kostenübernahme durch die großen gesetzlichen Krankenkassen nur dann bewilligt, wenn eine lege artis durchgeführte vorangegangene Behandlung mit anderen Therapien aufgrund von Nebenwirkungen abgesetzt werden musste oder sich über einen Anwendungszeitraum von sechs Monaten als wirkungslos erwiesen hatte.

Phototherapien

Ultraviolettes Licht spielt bei der Behandlung der Vitiligo eine zentrale Rolle, da zur Repigmentierung der Haut neben der Wiederherstellung des immunologischen Gleichgewichtes auch die UV-induzierte Einwanderung von intakten Melanozyten in die läsionale Haut erforderlich ist. Bei der Ganzkörper-Behandlung werden künstliche Lichtquellen eingesetzt, die schmalbandiges UVB-Licht zwischen 310–315 nm emittieren (Schmalband-UVB-Phototherapie).

Für die gezielte Behandlung lokalisierter depigmentierter Hautareale stehen hochintensive 308 nm Excimer-Lichtquellen (Laser oder Licht) zur Verfügung. Die Bestrahlung mit UVB-Licht hat neben der pigmentinduzierenden Wirkung auch immunmodulatorische Effekte und kann somit auch eingesetzt werden, um die Krankheitsprogression bei rasch voranschreitender Vitiligo zu stoppen. Laut einer Metaanalyse von 35 Studien kommt es bei 35,7 % der Patient:innen nach einer zwölfmonatigen Therapie zu einer ≥ 75 %igen Repigmentierung befallener Haut, wobei die Therapieergebnisse innerhalb der einzelnen Studien stark schwanken, was durch die zahlreichen Variablen erklärbar ist, die einen Therapieerfolg beeinflussen.5 Hinzu kommt, dass die Durchführung einer Phototherapie wesentlich komplexer ist und mehr Expertise und Zeitaufwand erfordert als die standardisierte Verabreichung von medikamentösen Therapien, da sich die UV-Empfindlichkeit der Haut im Lauf einer Bestrahlungstherapie verändert und daher die Lichtdosis regelmäßig und individuell adaptiert werden muss.

Zur Steigerung der Effektivität werden Phototherapien auch oft mit anderen Therapiemodalitäten kombiniert.

Die Sicherheit der Phototherapie bei Vitiligopatient:innen ist in den letzten Jahren durch große retrospektive Studien belegt worden, denen zufolge auch langjährige Bestrahlungen mit mehr als 100 Expositionen zu keinem erhöhten Hautkrebsrisiko führen.6,7 Eine erhebliche Einschränkung für den Einsatz der Phototherapie stellt allerdings der organisatorische und zeitliche Aufwand dar, der mit deren Durchführung verbunden ist, da die Patient:innen zur Bestrahlung zwei- bis dreimal pro Woche eine dermatologische Praxis oder phototherapeutische Ambulanz einer Klinik aufsuchen müssen. Auch eine ungeschützte Sonnenlichtexposition befallener Haut (beginnend mit 5–10 Minuten und allmähliche Steigerung bis 45 Minuten, erst danach Auftragen des Lichtschutzmittels) kann therapeutisch während der sonnenreichen Jahreszeiten eingesetzt werden. In einer Studie an 20 Patient:innen mit Gesichtsbefall, die zweimal täglich eine 0,1 %ige Tacrolimussalbe auftrugen und zusätzlich das Gesicht regelmäßig der Sonne aussetzten, wiesen 65 % der Patient:innen nach 24 Wochen eine ≥ 75 %ige Repigmentierung auf.8

Systemische Therapien

Systemische Medikamente kommen zum Einsatz, um

1 bei aktiver Vitiligo die Krankheit zum Stillstand zu bringen und/oder

2 das Ansprechen auf Lichttherapien oder topische Therapien zu verbessern.

ad 1) Bei einer sich rasch ausbreitenden Vitiligo sollte unverzüglich eine Therapie eingeleitet werden, um der Ausdehnung und Ausbildung neuer Herde entgegenzuwirken. Neben der Phototherapie hat sich für diese Indikation die Verabreichung von systemischen GC in Form oraler Minipulse (OMP) etabliert.9 Bei der OMP-Therapie wird über eine Gesamtdauer von zumeist sechs Monaten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Woche morgens eine mittelhohe Dosis (z. B. 20 mg Methylprednisolon oder 25 mg Prednisolon) eingenommen, jeweils gefolgt von fünf therapiefreien Tagen. Dieses Regimen führt bei annähernd 90 % aller Patient:innen mit aktiver Vitiligo zu einem Stillstand der Erkrankung.10 Alternativen sind Methotrexat, Azathioprin, Ciclosporin oder Apremilast, diese werden aber im deutschsprachigen Raum für diese Indikation kaum eingesetzt. Systemisch verabreichte JAK-Inhibitoren, die sich derzeit in Phase-II- und -III-Studien befinden, zeichnen sich als wirksame Therapieoption für aktive Vitiligo ab.

ad 2) Die Verabreichung von systemischen Antioxidantien basiert auf der bei Vitiligopatient:innen nachgewiesenen verminderten Resistenz der Melanozyten gegenüber oxidativem Stress.11,12 In Studien, die zumeist auf 24 Wochen begrenzt waren, zeigte die zusätzliche Verabreichung unterschiedlicher Antioxidantien (eine Mischung aus Liponsäure, Vitamin E, Vitamin C, ungesättigten Fettsäuren und Cystein; Polypodium leucotomos-Extrakt; Vitamin E; gliadinbiopolymer-geschützte Superoxid-Dismutase) zu einer Schmalband-UVB-Phototherapie additive therapeutische Effekte.13 Eine Monotherapie mit Gingko-biloba-Extrakt führte in einer 2003 veröffentlichten placebokontrollierten Studie an Patient:innen mit langsam fortschreitender Vitiligo und geringem Körperbefall zu einem Krankheitsstopp bei 20/25 (80 %) und einer > 75 %igen Repigmentierung bei 10/25 (40 %) Patient:innen.14 Bedauerlicherweise sind jedoch diese verheißungsvollen Daten nie an einer größeren Patientenpopulation bestätigt worden. Zum kombinierten Einsatz von systemischen GC oder Immunmodulatoren mit Phototherapien liegen kaum oder widersprüchliche Daten vor. Im Gegensatz dazu haben erste Studien zur Kombination von unterschiedlichen systemischen JAK-Inhibitoren mit Schmalband-UVB-Phototherapie bereits vielversprechende Ergebnisse gezeigt.

Chirurgische Therapien

Es gibt verschiedene chirurgische Techniken, bei denen Haut oder Zellsuspensionen aus gesunden Spenderarealen in die läsionale Haut transplantiert werden. Indikationen dazu sind primär die segmentale Vitiligo oder therapieresistente umschriebene Vitiligoläsionen, sofern die Erkrankung über mindestens zwölf Monate stabil ist. Im deutschsprachigen Raum gibt es jedoch nach Wissen des Verfassers aktuell keine Zentren, die eine chirurgische Intervention bei Vitiligo durchführen.

Supportive Maßnahmen

Zur kosmetischen Abdeckung von Vitiligo gibt es eine Reihe von speziell ent-

wickelten, gut haftenden Produkten in einer breit gefächerten Farbauswahl, die eine vollkommene Camouflage ermöglichen. Eine Abschwächung des Kontrastes zwischen gesunder und depigmentierter Haut kann durch die Anwendung von Selbstbräunern erzielt werden, wobei zumeist eine gewisse Farbdifferenz zwischen der gesunden Haut und dem durch das Dihydroxyaceton in Selbstbräunern hervorgerufenen goldbraunen Hautkolorit bestehen bleibt. Ein wesentlicher Faktor bei der Betreuung von Vitiligo-Patient:innen ist nicht zuletzt die Berücksichtigung der möglichen psychosozialen Auswirkungen dieser Erkrankung und gegebenenfalls die Vermittlung von psychologischer Unterstützung, wobei auch die Kontaktaufnahme mit Selbsthilfegruppen (Vitiligo Hilfe Österreich) sehr hilfreich sein kann.

Quellen

1 Böhm M, et al.: S1-Leitlinie: Diagnostik und Therapie der Vitiligo. J Dtsch Dermatol Ges 2022; 20: 365-379

2 Njoo MD, et al.: Nonsurgical repigmentation therapies in vitiligo. Meta-analysis of the literature. Arch Dermatol 1998; 134:1532-1540

3 Lee JH, et al.: Treatment outcomes of topical calcineurin inhibitor therapy for patients with vitiligo: a systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatol 2019; 155: 929-938

4 Rosmarin D, et al.: Two phase 3, randomized, controlled trials of ruxolitinib cream for vitiligo. N Engl J Med 2022; 387: 1445–1455

5 Bae JM, et al.: Phototherapy for vitiligo: a systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatol 2017; 153: 666-674

Weitere Literatur auf Anfrage