Die häufigsten Erreger einer Pneumonie sind Bakterien, allen voran Streptococcus pneumoniae, gefolgt von Haemophilus influenzae und Staphylococcus aureus. Diese sogenannten typischen bakteriellen Erreger verursachen eine akute, meist schnell einsetzende Symptomatik mit hohem Fieber, Husten und eitrigem Auswurf. Seltener, aber besonders schwerwiegend, ist eine Infektion mit gramnegativen Keimen wie Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa oder multiresistenten Bakterien.

In etwa 20 bis 30 % der Fälle liegt eine Infektion durch virale Erreger vor, darunter vor allem Influenza-Viren, RSV und seit der Pandemie auch SARS-CoV-2. Diese können entweder direkt eine virale Pneumonie auslösen oder sekundär zu einer bakteriellen Superinfektion führen.

Weitere Ursachen sind Aspirationen bei neurologisch eingeschränkten Patient:innen, zum Beispiel nach Schlaganfällen oder bei Demenz. Auch Pilze, insbesondere Aspergillus und Candida, können bei schwer immunsupprimierten Personen zur Pneumonie führen.

Diagnostik

Die Diagnosestellung bei Pneumonie erfolgt anhand einer Kombination aus Anamnese, körperlicher Untersuchung, bildgebenden Verfahren sowie Labor- und mikrobiologischer Diagnostik. Ziel ist es, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen, das Ausmaß der Entzündung zu erfassen und den wahrscheinlichsten Erreger zu identifizieren, um eine gezielte Therapie einleiten zu können.

Im Vordergrund steht zunächst die klinische Einschätzung: Typische Symptome einer Pneumonie sind Husten – meist produktiv mit Auswurf –, Fieber, Schüttelfrost, Atemnot, Brustschmerzen und ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl. Der Thoraxschmerz kann atemabhängig sein und auf eine begleitende Pleuritis hinweisen. Die Atemfrequenz ist in vielen Fällen erhöht, ebenso der Puls. Die Auskultation ergibt häufig feuchte Rasselgeräusche, verminderte Atemgeräusche oder bronchiale Atmung über betroffenen Lungenabschnitten.

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Diagnostik bei älteren oder pflegebedürftigen Personen: Hier kann die Symptomatik untypisch sein. Fieber fehlt möglicherweise, Husten ist kaum ausgeprägt und stattdessen stehen unspezifische Zeichen wie akute Verwirrtheit (Delir), Stürze, zunehmende Schwäche oder Appetitlosigkeit im Vordergrund. Diese atypischen Verläufe machen die Diagnosestellung herausfordernder und erhöhen das Risiko einer verzögerten Behandlung.

Zur weiteren Abklärung wird meist eine bildgebende Untersuchung durchgeführt. Die konventionelle Thoraxröntgenaufnahme in zwei Ebenen gilt als Standardverfahren zur Detektion von Lungeninfiltraten. Sie ermöglicht die Unterscheidung zwischen lobären, multilobären oder interstitiellen Veränderungen und liefert Hinweise auf mögliche Komplikationen wie Pleuraergüsse. Bei unklaren oder diskreten Befunden – wie bei adipösen oder bettlägerigen Patient:innen – sowie bei schweren Verläufen kann eine Computertomografie (CT) des Thorax erforderlich sein. Diese ist sensitiver als das Röntgen und hilft, auch kleine oder atypisch lokalisierte Infiltrate zu erkennen. Zudem kann sie zur Abklärung von Komplikationen wie Abszessen oder Empyemen dienen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Diagnostik ist die mikrobiologische Erregerdiagnose. Sie hilft dabei, die Therapie gezielter zu steuern und insbesondere bei schweren oder nosokomialen Infektionen Resistenzen zu berücksichtigen.

Die Wahrscheinlichkeit, an einer Pneumonie zu erkranken oder einen schweren Verlauf zu erleiden, ist in bestimmten Bevölkerungsgruppen deutlich erhöht. Dazu zählen vor allem:

• Menschen ab dem 60. Lebensjahr

• Kinder unter fünf Jahren

• Personen mit Vorerkrankungen wie COPD, Asthma, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus oder chronischer Niereninsuffizienz

• Immungeschwächte Patient:innen, etwa nach Organtransplantationen, unter Chemotherapie oder bei HIV

• Pflegebedürftige Personen mit eingeschränktem Husten- oder Schluckreflex

• Langzeitbewohner:innen von Pflegeeinrichtungen

• Aktive Raucher:innen und Personen mit Alkoholabhängigkeit

Für diese Gruppen ist ein konsequentes Impfmanagement besonders wichtig. Ebenso spielen frühzeitige Diagnostik und gezielte Therapien eine zentrale Rolle in der Versorgung.

Zum Standard gehören:

• Blutkulturen, idealerweise vor Beginn der Antibiotikatherapie aus zwei verschiedenen Venenpunktionen entnommen, zum Nachweis einer Bakteriämie.

• Sputumdiagnostik, sofern ein qualitativ geeignetes Sputum gewonnen werden kann (möglichst aus tiefem Hustenstoß, ohne Speichelbeimengung). Dieses wird mikroskopisch, kulturell und ggf. molekularbiologisch untersucht.

• Urin-Antigentests, etwa auf Pneumokokken oder Legionellen (insbesondere bei Verdacht auf atypische Pneumonie oder bei schweren Fällen). Diese liefern schnelle, erregerspezifische Ergebnisse, auch wenn kein aussagekräftiges Sputum vorhanden ist.

• PCR-Tests auf virale Erreger, z. B. Influenza, RSV oder SARS-CoV-2. Diese sind besonders in der kalten Jahreszeit relevant oder bei epidemischen Ausbrüchen.

• Serologische Tests, vor allem bei atypischen Pneumonien (z. B. Mycoplasmen, Chlamydien), wenn keine direkte Erregernachweisführung gelingt.

Bei schweren Verläufen oder bei Patient:innen unter Intensivüberwachung können auch invasive Verfahren wie die bronchoalveoläre Lavage (BAL) im Rahmen einer Bronchoskopie notwendig sein. Diese erlaubt nicht nur eine gezielte mikrobiologische Diagnostik, sondern auch die Entfernung von Sekret, insbesondere bei beatmeten Patient:innen. Sie wird zudem zur Differenzialdiagnostik eingesetzt, etwa bei Verdacht auf Tumoren, Fremdkörper oder opportunistische Infektionen bei Immunsuppression.

Zusätzlich zur Erregersuche sind auch laborchemische Parameter wichtig, um den Entzündungsgrad und den Verlauf einzuschätzen. Hierzu zählen:

• C-reaktives Protein (CRP) und Prokalzitonin (PCT) zur Beurteilung der bakteriellen Entzündungsaktivität

• Leukozytenzahl, meist erhöht bei bakteriellen Infektionen

• Blutsauerstoffsättigung (SpO₂) und ggf. Blutgasanalyse, zur Erfassung der respiratorischen Funktion

• Elektrolytstatus und Nierenwerte, zur Verlaufskontrolle und Medikamentendosierung

Insgesamt ist die Pneumoniediagnostik ein mehrschichtiger Prozess, der je nach Patientengruppe individuell angepasst werden muss. Während bei unkomplizierten Fällen häufig die klinische Diagnose mit Röntgen und Basislabor genügt, ist bei schweren, therapieresistenten oder unklaren Verläufen eine umfassende diagnostische Abklärung unumgänglich, um die Prognose zu verbessern und Folgeerkrankungen zu vermeiden.

Medikamentöse Therapieoptionen

Impfungen sind eine zentrale Maßnahme zur Verhinderung schwerer

Pneumonien.

Besonders wichtig ist die Impfung gegen Pneumokokken,

die für alle Personen ab 60 Jahren sowie für chronisch Kranke empfohlen wird. Hierbei soll nach den Empfehlungen im Impfplan 2025/25 einmalig

der Konjugatimpfstoff Capvaxive® eingesetzt werden.

Auch die jährliche Influenza-Impfung schützt nicht nur vor der Grippe selbst, sondern auch vor bakteriellen Sekundärinfektionen. Sie ist empfohlen für ältere Erwachsene, chronisch Kranke, Schwangere und medizinisches Personal.

Seit der COVID-19-Pandemie hat auch die Impfung gegen SARS-CoV-2

eine besondere Relevanz in der Prävention von viralen Lungenent-

zündungen. Regelmäßige Auffrischungsimpfungen werden für alle

Personen ab 60 sowie alle Personen mit erhöhtem Risiko empfohlen,

wobei die Impfstoffe laufend an neue Virusvarianten angepasst werden.

Die Behandlung richtet sich nach dem vermuteten Erreger, dem Schweregrad der Erkrankung sowie dem Immunstatus des/der Patient:in. Ambulant wird bei unkomplizierter Pneumonie häufig mit einem Aminopenicillin wie Amoxicillin begonnen. Besteht der Verdacht auf atypische Erreger, kommen Makrolide wie Azithromycin oder Tetrazykline wie Doxycyclin zum Einsatz. Stationäre Fälle erfordern meist eine Kombinationstherapie, häufig mit einem Cephalosporin der 2. oder 3. Generation (z. B. Cefuroxim oder Ceftriaxon) und einem Makrolid.

Bei nosokomialen Infektionen kommen Breitspektrumantibiotika wie Piperacillin/Tazobactam oder Meropenem zum Einsatz. In schwereren Fällen oder bei Verdacht auf MRSA werden zusätzlich Linezolid oder Vancomycin verabreicht. Die Therapiedauer beträgt in den meisten Fällen, je nach Verlauf, zwischen 5 und 14 Tagen. Bei viraler Ursache erfolgt die Behandlung mit Virostatika wie Oseltamivir oder Remdesivir – kombiniert mit einer engmaschigen Überwachung und unterstützender Therapie (z. B. Sauerstoff, Fiebersenkung, Atemunterstützung).

Atypische Pneumonien

Atypische Pneumonien treten häufig bei jüngeren Menschen oder in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kasernen oder Pflegeheimen auf. Die häufigsten Erreger sind Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae und Legionella pneumophila. Auch Infektionen mit SARS-CoV-2 können einen atypischen Verlauf zeigen. Diese Form der Pneumonie beginnt meist schleichend. Typisch sind trockener Husten, subfebrile Temperaturen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie oft extrapulmonale Symptome wie gastrointestinale Beschwerden. Der Röntgenbefund steht oft in keinem Verhältnis zur klinischen Symptomatik. Diagnostisch sind PCR-Verfahren oder Antigentests entscheidend. Die Behandlung richtet sich nach dem Erregerspektrum. Makrolide, Doxycyclin und Fluorchinolone kommen bevorzugt zum Einsatz. Legionellen erfordern eine gezielte Therapie mit Levofloxacin oder Azithromycin – oft unter stationären Bedingungen.

Verlauf, Komplikationen und Nachsorge

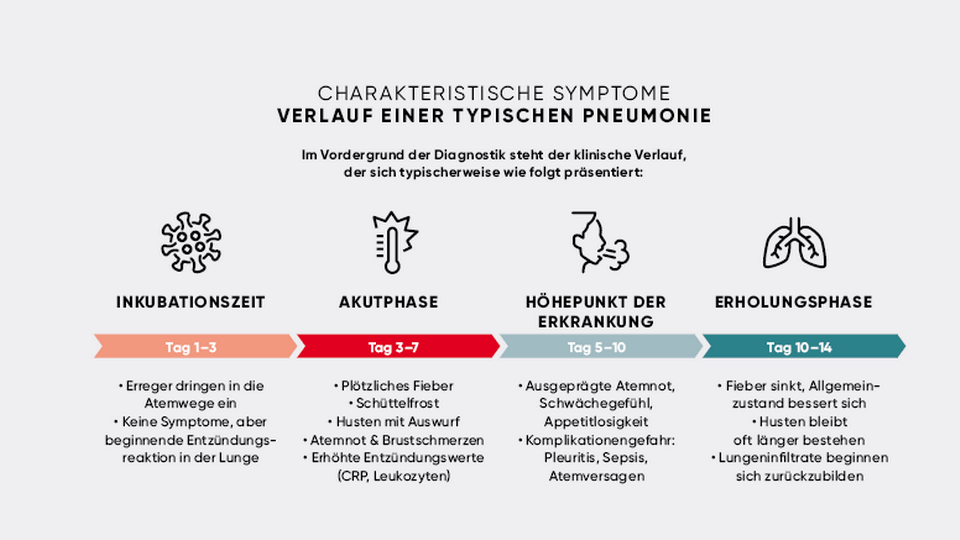

Der Verlauf einer Pneumonie ist stark abhängig vom allgemeinen Gesundheitszustand der betroffenen Person, dem auslösenden Erreger, dem Schweregrad der Erkrankung, dem Zeitpunkt der Diagnose und dem Behandlungsbeginn. Bei jungen, gesunden Menschen verläuft eine ambulant erworbene Pneumonie in der Regel unkompliziert und klingt unter entsprechender antibiotischer oder symptomatischer Therapie innerhalb von ein bis zwei Wochen ab. Allerdings kann es selbst bei unkomplizierten Verläufen einige Wochen dauern, bis sich das allgemeine Befinden vollständig normalisiert. Husten, Müdigkeit und eingeschränkte Leistungsfähigkeit können länger anhalten und sollten nicht mit einem Rückfall verwechselt werden.

Deutlich komplexer gestaltet sich der Verlauf bei älteren Menschen, chronisch Kranken oder immungeschwächten Patient:innen. Hier ist das Risiko für Komplikationen deutlich erhöht. Eine häufige Komplikation ist der Pleuraerguss, also eine Flüssigkeitsansammlung im Pleuraspalt. Er kann klein und klinisch unauffällig bleiben oder in ausgeprägter Form zu Atemnot führen und eine Punktion notwendig machen. In seltenen Fällen entwickelt sich ein Pleuraempyem, eine eitrige Entzündung im Brustraum, die oft chirurgisch saniert werden muss.

Eine weitere ernste Folge ist die Lungenabszessbildung, vor allem bei Infektionen mit anaeroben Keimen oder bei Aspirationspneumonien. Hierbei kommt es zur Eiteransammlung im Lungengewebe, was langwierige Behandlungsverläufe mit gezielter Antibiotikatherapie und in Einzelfällen chirurgischer Intervention erforderlich macht.

Die respiratorische Insuffizienz stellt eine potenziell lebensbedrohliche Komplikation dar, bei der die Sauerstoffaufnahme durch die entzündlich veränderte Lunge nicht mehr ausreicht. In schweren Fällen mündet dies im akuten Lungenversagen (ARDS) – einem intensivpflichtigen Zustand, der häufig mit invasiver Beatmung und intensivmedizinischer Überwachung einhergeht. Besonders bei viralen Pneumonien wie COVID-19 kann ARDS rasch auftreten und hohe Sterblichkeitsraten verursachen.

Nicht zu unterschätzen ist auch die Sepsis, also die überschießende Reaktion des Immunsystems auf die Infektion. Sie ist mit einem hohen Mortalitätsrisiko verbunden und erfordert eine sofortige intensivmedizinische Behandlung inklusive Flüssigkeitstherapie, Kreislaufstabilisierung und gegebenenfalls Organersatzverfahren.

Nach einer überstandenen Pneumonie – insbesondere bei einem schwereren Verlauf – ist eine strukturierte Nachsorge essenziell. Diese umfasst in der Regel eine klinische Kontrolle inklusive Lungenfunktionstestung sowie eine Verlaufskontrolle mittels Röntgenaufnahme, die etwa sechs bis acht Wochen nach Infektbeginn erfolgen sollte. Persistierende Infiltrate oder neue Auffälligkeiten müssen weiter abgeklärt werden, um etwaige Differenzialdiagnosen wie Bronchialkarzinome, Tuberkulose oder chronische Entzündungen auszuschließen.

Die körperliche Erholung kann mehrere Wochen bis Monate in Anspruch nehmen. Daher ist eine Rekonvaleszenzphase mit stufenweiser Belastungssteigerung wichtig. Viele Patient:innen profitieren zudem von gezielter Atemphysiotherapie, um die Belüftung der Lunge zu fördern, Sekretansammlungen vorzubeugen und die körperliche Ausdauer wieder aufzubauen.

In bestimmten Fällen – insbesondere nach stationärer Behandlung – kann auch eine ambulante oder stationäre pulmonale Rehabilitation empfohlen werden. Diese Programme kombinieren medizinische Betreuung, Bewegungstherapie, Ernährungsberatung und psychologische Unterstützung und haben sich in der Verbesserung der Lebensqualität und Reduktion von Rückfällen als wirksam erwiesen.

Besonderes Augenmerk gilt auch der Aufklärung und Prävention: Nach überstandener Pneumonie sollte ärztlich geprüft werden, ob eine Pneumokokken- und Influenza-Impfung indiziert ist. Auch Raucherberatung und das Management chronischer Grunderkrankungen sind Teil der Nachsorge. So kann nicht nur die Regeneration unterstützt, sondern auch das Risiko für eine erneute Erkrankung deutlich gesenkt werden.

Fazit

Die Pneumonie ist eine ernstzunehmende Erkrankung mit zum Teil dramatischem Verlauf – vor allem bei älteren Menschen und Patient:innen mit Vorerkrankungen. Eine frühzeitige Diagnostik, konsequente Therapie und gezielte Prävention durch Impfungen sind entscheidend für einen günstigen Verlauf. Die Aufklärung von Risikopersonen, die Einhaltung von Hygienemaßnahmen und ein gutes Zusammenspiel von Hausarztpraxis, Fachärzt:innen und Klinik sind Schlüsselfaktoren in der erfolgreichen Versorgung.

Quellen

1 Levy ML, et al.: European Respiratory Society guidelines for the management of adult community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2022; 60(3): 2102865

2 Aliberti S, Dela Cruz CS, Amati F et al.: Community-acquired pneumonia. Lancet 2021; 398(10303): 906–919

3 Österreichisches Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: Österreichischer Impfplan 2024. BMSGPK, Wien