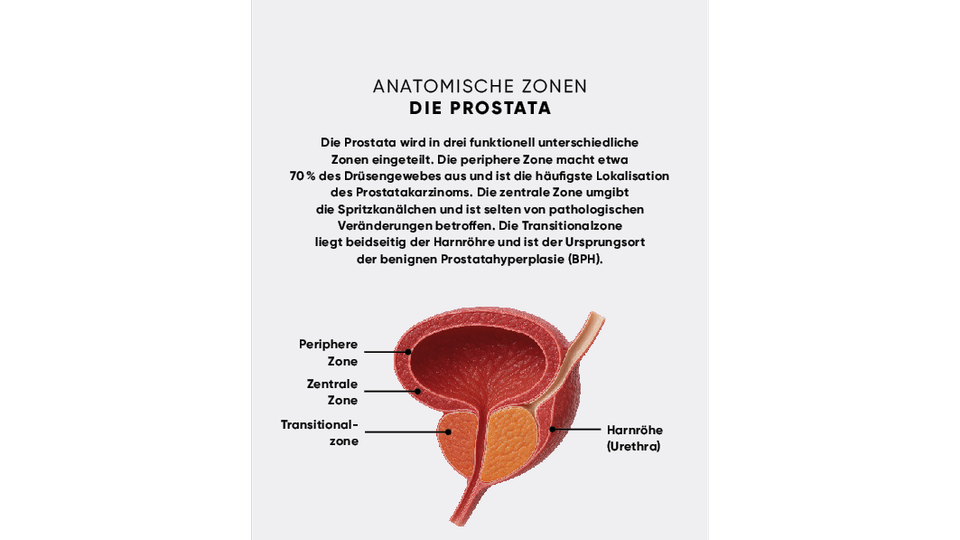

Die Prostata (Vorsteherdrüse) ist in etwa kastaniengroß und liegt zwischen Harnblasengrund und Beckenbodenmuskulatur. Da die Prostata nach hinten an den Mastdarm grenzt, kann sie vom Enddarm aus leicht ertastet und beurteilt werden. Die Prostata besteht aus einer Bindegewebskapsel mit 30–50 verzweigten Einzeldrüsen, die ein dünnflüssiges, trübes Sekret produzieren, welches den charakteristischen Spermageruch aufweist. Das Prostatasekret hat als Teil der Samenflüssigkeit die wichtige Aufgabe, die Funktionstüchtigkeit der Spermien aufrecht zu erhalten und deren Überlebenschancen im sauren Scheidenmilieu zu verbessern. Funktionell ist die Drüse ein Dreiwegehahn zur Umschaltung zwischen Urin- und Spermafluss: Durch Verschluss der beiden Spritzkanälchen kommt beim Wasserlassen kein Urin in die Bläschendrüse und den Samenleiter; umgekehrt kann während der Ejakulation der blasennahe Anteil der Harnröhre verschlossen werden, um einen rückwärtsgerichteten Spermafluss in die Blase zu verhindern.

Gesunde Prostata durch Tofu und Tomaten?

Obwohl genetische Veranlagung, ein funktionierender Testosteronhaushalt und zunehmendes Alter die größten Risikofaktoren für Prostataerkrankungen darstellen, spielt in der Prävention auch ein gesunder Lebensstil eine wichtige Rolle. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene und fettarme Ernährung sowie ausreichend Bewegung und Sport wirken sich positiv auf die Prostatagesundheit aus. Den Empfehlungen zufolge sollen eine überwiegend pflanzliche Kost, die Reduktion von rotem und verarbeitetem Fleisch und der Verzicht auf Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum angestrebt werden. Diese Empfehlungen finden sich auch in den Guidelines diverser Fachgesellschaften.

| Glossar zur Terminologie Gängige Abkürzungen in der Fachliteratur | |

| Begriff | Erklärung |

| BPH: Benigne Prostatahyperplasie engl.: Benign Prostatic Hyperplasia | Mikroskopische Gewebeveränderungen in der Prostata, bestehend aus einer Vermehrung von Bindegewebs-, Muskel- und/oder Epithelzellen |

| BPE: Benigne Prostatavergrößerung engl.: Benign Prostatic Enlargement | Tast- oder messbare Prostatavergrößerung, Prostatavolumen > 25 cm3 |

| BOO:Blasenauslassobstruktion engl.: Bladder Outlet Obstruction | Unspezifischer Begriff als Ausdruck für einen erhöhten Blasenauslasswiderstand |

| BPO: Benigne Prostataobstruktion engl.: Benign Prostatic Obstruction | Mechanische Blasenauslassobstruktion durch benigne Prostatavergrößerung |

| LUTS: Symptome des unteren Harntraktes engl.: Lower Urinary Tract Symptoms | Unspezifischer Begriff für subjektiv empfundene Symptome, die ihren Ursprung im unteren Harntrakt haben, z. B. in der Prostata, Harnblase oder Harnröhre |

| BPS: Benignes Prostatasyndrom | Ein nur im deutschsprachigen Raum verwendeter Begriff für das Krankheitsbild, das im anglo-amerikanischen Sprachraum z. B. als „clinical BPH“ oder „LUTS suggestive of BPH“ bezeichnet wird |

Zum Einfluss der Ernährung auf das Prostatakarzinomrisiko gibt es einige interessante Arbeiten; so hat sich gezeigt, dass der regelmäßige Konsum von Phytoöstrogenen (insbesondere Soja) und Lycopin (in Tomaten enthalten) möglicherweise eine protektive Wirkung aufweist. Ebenso scheint ein Zusammenhang zwischen Metabolischem Syndrom und Benigner Prostatahyperplasie (BPH) gegeben zu sein, aufgrund der Heterogenität der in mehreren Übersichtsarbeiten inkludierten Studien konnten aber meist keine spezifischen Aussagen getätigt werden.

Gutartige Vergrößerung der Prostata BPH, BPS, und LUTS

Aus bisher noch nicht abschließend geklärten Ursachen kommt es bei Männern im höheren Alter zur Vermehrung von Bindegewebs-, Epithel- und Muskelzellen in der Prostata. Diese histologischen Veränderungen kennzeichnen die Benigne Prostatahyperplasie (BPH). Sobald eine BPH klinische Beschwerden wie z. B. nächtlichen und übermäßigen Harndrang oder Restharnbildung hervorruft, spricht man vom benignen Prostatasyndrom (BPS; siehe Tabelle 1, oben). Die auftretenden Symptome werden in der Fachliteratur als LUTS bezeichnet (Lower Urinary Tract Symptoms). Sie sind subjektive Zeichen der Krankheit, die vom Patienten selbst oder auch von pflegenden Angehörigen wahrgenommen werden. LUTS werden in Blasenspeichersymptome, Blasenentleerungssymptome und Symptome nach der Miktion unterteilt und können mittels sogenanntem International Prostate Symptom Score (IPSS) erhoben werden. Aufgrund der Zahl an Betroffenen und den Kosten für Diagnostik und Therapie kann das BPS durchaus als Volkskrankheit angesehen werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass bis zu 30 % aller Männer über 50 Jahren an einer behandlungsbedürftigen LUTS leiden. Im Normalfall verläuft das BPS meist chronisch progredient, was sich als Zunahme der LUTS zeigt und die Lebensqualität der Betroffenen massiv einschränken kann.

Zur Diagnostik gehören neben einer ausführlichen Anamnese und Erhebung der Symptomatik und Lebensqualität vor allem die körperliche Untersuchung und die Bestimmung des Prostata-spezifischen Antigens (PSA). Die Messung der PSA-Konzentration erfolgt im Serum und ist wichtig zur Abschätzung des Prostatavolumens, des Progressionsrisikos und in der Differenzialdiagnostik zum Prostatakarzinom.

Ziel der Therapie des BPS ist in erster Linie die rasche Reduktion der störenden Symptome und die Verbesserung der Lebensqualität, längerfristig auch die Hemmung der Progression.

Phytotherapie als Basis

In der Therapie des BPS werden verschiedene Arzneipflanzen und Extrakte daraus in Mono- oder Kombipräparaten verwendet. In Österreich sind sowohl rezeptfreie Arzneimittel als auch Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. Das geringe Nebenwirkungsprofil macht sie für Betroffene zu einem wichtigen Bestandteil der Therapie, vor allem bei milderen Beschwerden zu Beginn der Erkrankung. Am besten erforscht ist die Sägepalme (Serenoa repens).

1 Wie oft während des letzten Monats hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Blase nach dem Wasserlassen nicht ganz geleert war?

2 Wie oft während des letzten Monats mussten Sie in weniger als zwei Stunden ein zweites Mal Wasser lassen?

3 Wie oft während des letzten Monats mussten Sie beim

Wasserlassen mehrmals aufhören und neu beginnen?

4 Wie oft während des letzten Monats hatten Sie Schwierig-

keiten, das Wasserlassen hinauszuzögern?

5 Wie oft während des letzten Monats hatten Sie einen schwachen Strahl beim Wasserlassen?

6 Wie oft während des letzten Monats mussten Sie pressen

oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlassen zu beginnen?

7 Wie oft sind Sie während des

letzten Monats im Durchschnitt nachts aufgestanden,

um Wasser zu lassen?

Von dieser kleinen, in den USA beheimateten Fächerpalme werden Extrakte aus den bis zu 2 cm langen, kugeligen Steinfrüchten verwendet (Sabal serrulatae fructus). Neben geringen Mengen an Phytosterolen enthalten sie hauptsächlich freie Fettsäuren, denen unter anderem antiandrogene Wirkungen, eine Hemmung der 5α-Reduktase, die Verminderung von Wachstumsfaktoren und antiinflammatorische Eigenschaften zugeschrieben werden. Extrakte aus der Brennnesselwurzel (Urticae radix, Urtica dioica) und aus Kürbissamen (Cucurbitae semen, Cucurbita pepo) kommen ebenso zur Behandlung von BPS zum Einsatz. Ihnen werden vor allem antiandrogene, antiinflammatorische und antiproliferative Wirkungen im Prostatagewebe zugeschrieben.

Aufgrund der momentanen Datenlage sind Mono- und/oder Kombipräparate mit Extrakten aus den Früchten der Sägepalme möglicherweise zu bevorzugen. In einigen Studien konnten diese im Vergleich zu Placebo die nächtlichen Miktionen signifikant reduzieren und teilweise eine mit Tamsulosin vergleichbare Effektivität in Bezug auf IPSS, Restharnbildung und Lebensqualität zeigen.

Leitliniengerechte Therapie des BPS

Tamsulosin, Finasterid und Tadalafil

Eine adäquate Therapie des BPS kann die Beteiligung verschiedenster Arzneimittelklassen in Mono- oder Kombinationstherapie erfordern. Am häufigsten werden α1-Adrenozeptor-Antagonisten (α-Blocker), 5α-Reduktasehemmer und Phosphodiesterase-Inhibitoren eingesetzt.

Alpha-Blocker sind seit mehr als 30 Jahren Teil der Behandlung des BPS. In Österreich zugelassene Wirkstoffe sind Tamsulosin, Alfuzosin, Terazosin und Doxazosin. Die Blockade der α1-Adrenozeptoren in der Prostata bewirkt eine Relaxation des glatten Muskels und führt damit zu einer Verminderung des Blasenauslasswiderstands. Alpha-Blocker können sowohl zur Reduktion von Symptomen als auch zur Abschwächung der Progression des BPS eingesetzt werden. Relevante Nebenwirkungen sind unter anderem Schwindel, Blutdruckabfall, Ejakulationsstörungen und das „Intraoperative Floppy-Iris-Syndrom“ (IFIS), welches das Risiko für Komplikationen während oder nach einer Katarakt- oder Glaukomoperation erhöhen kann.

| Diagnostik zur Früherkennung des Prostatakarzinoms entsprechend S3-Leitlinie „Prostatakarzinom“ | |

| Basis-PSA-Wert Risikozuordnung | Empfehlung |

| < 1,5 ng/ml Niedriges Risiko | Kontrolle alle 5 Jahre |

| 1,5–2,99 ng/ml Intermediäres Risiko | Kontrolle alle 2 Jahre |

| ≥ 3 ng/ml Hohes Risiko | Kontrolle nach 3 Monaten, dann evtl. weiterführende Diagnostik |

| Pharmakotherapie der BPS Zugelassene Arzneistoffe in Österreich | |||

| Wirkstoffklasse | Arzneistoff mit üblicher Dosierung | Relevante NW | Relevante WW |

| α1-Adrenozeptor-Antagonisten (α-Blocker) | Tamsulosin 0,4 mg (retardiert) Alfuzosin 10 mg (retardiert) Terazosin (1-) (2-) 5 mg Doxazosin (1-) (2-) 4 mg | Schwindel, Hypotonie, IFIS | Mit starken CYP 3A4- und CYP 2D6-Hemmern |

| 5α-Reduktase-hemmer | Finasterid 5 mg Dutasterid 0,5 mg | Störungen der Sexualfunktion, Depression | Finasterid: keine Dutasterid: mit starken CYP 3A4-Hemmern |

| Phosphodiesterase-Inhibitoren (PDE-5-Hemmer) | Tadalafil 5 mg | Kopf- und Rückenschmerzen, Störungen des GI-Traktes | Mit starken CYP 3A4-Hemmern |

Für Patienten, bei denen eine solche Operation geplant ist, wird daher der Beginn einer Therapie mit α-Blocker nicht empfohlen.Dihydrotestosteron ist das wichtigste Hormon in der Regulation des Prostatawachstums. Eine Hemmung der Umwandlung von Testosteron zu Dihydrotestosteron durch Hemmung der 5α-Reduktase hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Prostatagröße. Hemmstoffe der 5α-Reduktase wie Finasterid und Dutasterid sind daher zugelassen bei Patienten mit vergrößerter Prostata und können sowohl die BPH-bedingten Symptome und den Harnabfluss verbessern als auch eine Regression der vergrößerten Prostata hervorrufen. Sie können als einzige von den eingesetzten Medikamenten das Prostatavolumen vermindern und den PSA-Wert senken. Die wichtigsten Nebenwirkungen beziehen sich auf die Sexualfunktion und beinhalten erektile Dysfunktion, gestörte Ejakulation und verminderte Libido. Außerdem werden Wirkungen auf die Psyche beschrieben, weshalb auch in der Fachinformation darauf hingewiesen wird, dass bei möglichen Symptomen wie Verstimmung, Depression und (seltener) Suizidgedanken unbedingt ärztliche Hilfe gesucht werden soll.

Die Wirksamkeit der Phosphodiesterase-Inhibitoren beruht auf einer Hemmung des Abbaus des zyklischen Guanosinmonophosphats (cGMP). Dadurch kommt es zu einer vermehrten Relaxation der glatten Gefäßmuskulatur, z. B. im Bereich des unteren Harntrakts und der Prostata. Somit führt dieser Wirkmechanismus zu einer Verringerung des Tonus, einer Verbesserung der Durchblutung sowie einer antiproliferativen und antiinflammatorischen Wirkung – das alles wirkt sich positiv auf die BPS-Symptomatik aus. Zugelassen ist in dieser Indikation nur Tadalafil in der niedrigsten Dosierung von 5 mg. Die Wirkung von Tadalafil ist mit der von α-Blockern vergleichbar; in Studien konnte vor allem eine signifikante Verbesserung von subjektiven Symptomen (IPSS) festgestellt werden. Wichtige Nebenwirkungen umfassen Hypotonie (vor allem in Kombination mit blutdrucksenkenden Arzneimitteln), Kopf- und Rückenschmerzen, Myalgien, Schwindel und gastrointestinale Störungen.

Prostatakarzinom-Früherkennung

Im Jahr 2022 war das Prostatakarzinom mit geschätzten 1,5 Millionen neuen Fällen und fast 400.000 Todesfällen weltweit unter Männern die zweithäufigste Krebsart und die fünfthäufigste bezogen auf die Mortalität, wobei die Inzidenzrate in den westlichen Ländern aufgrund von besserer Diagnostik teilweise bis zu dreimal so hoch ist. In Österreich wurden 2023 fast 7.500 Fälle und 1.400 Todesfälle gezählt. Die Hauptrisikofaktoren für Prostatakrebs sind zunehmendes Alter und eine genetische Vorbelastung, weshalb die Prostatakrebs-Früherkennung einen wichtigen Stellenwert haben sollte. Männer in Österreich werden ab 45 Jahren dazu aufgerufen, eine solche Untersuchung in Anspruch zu nehmen. Die digital-rektale Untersuchung wird für die Früherkennung nicht mehr empfohlen, bleibt aber Bestandteil der differenzialdiagnostischen Abklärung. Derzeit wird lediglich der PSA-Wert bestimmt. Dieser Basis-PSA-Wert wird anschließend zur Risikozuordnung und weiterer Vorgehensweise herangezogen. Bei einer familiären Vorbelastung kann eine Vorsorgeuntersuchung bereits ab 40 Jahren sinnvoll sein.

Quellen

• S2e-Leitlinie: Diagnostik und Therapie des Benignen Prostatasyndroms (BPS) (2023), AWMF Reg.Nr. 043-034

• S3-Leitlinie: Prostatakarzinom (2025), AWMF Reg.Nr. 043-022OL

• O’Quin C, et al.: Pharmacological approaches in managing symptomatic relief of benign prostatic hyperplasia:

a comprehensive review. Cureus 2023; 15(12): e51314

• Antoniou V, et al.: Role of phytotherapy in the management of BPH: a summary of the literature. Clin Med 2023; 12, 1899

• Russo GI, et al.: Connections between lower urinary tract symptoms related to benign prostatic enlargement and

metabolic syndrome with its components: a systematic review and meta-analysis. The Aging Male 2025; 18(4): 207-216

Weitere Literatur auf Anfrage