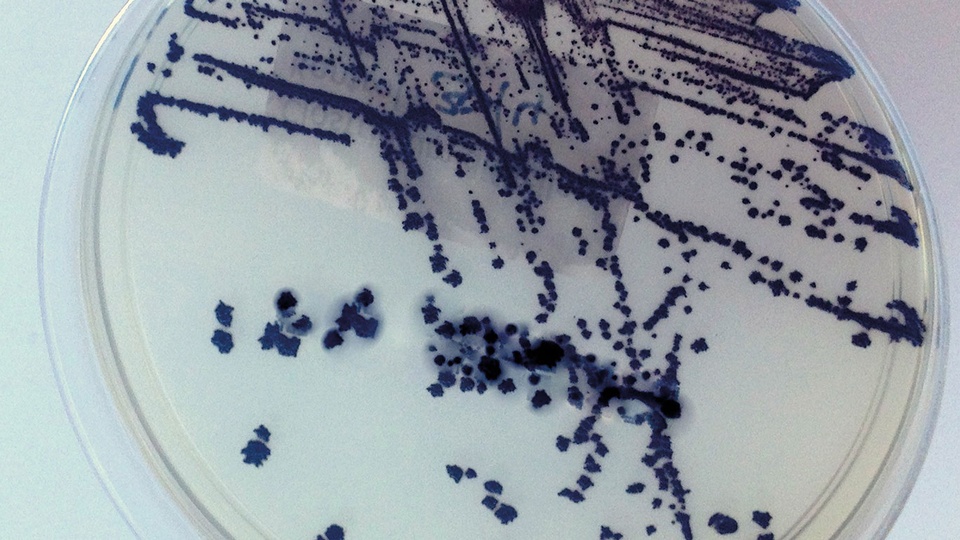

Clostridioides difficile (bis 2016 Clostridium difficile) ist ein grampositives, sporenbildendes, obligat anaerob wachsendes, bewegliches Stäbchenbakterium. Als ubiquitär vorkommender Keim besiedelt C. difficile den Darm von Menschen und Tieren, kann aber auch in der Umwelt – etwa in Böden und Oberflächengewässern – über einen längeren Zeitraum überdauern. Besonders häufig lässt sich der Erreger bei Säuglingen nachweisen (bis zu 90 %), während nur 0–15 % der Erwachsenen mit C. difficile kolonisiert sind – in beiden Fällen meist ohne Krankheitssymptome. Die Kolonisierung beginnt meist in der Neonatalperiode und setzt sich während des ersten Lebensjahres fort. Zu symptomatischen Infektionen kommt es bei immunkompetenten Kindern jedoch selten. Risikofaktoren für eine Clostridioides difficile-Infektion (CDI) bei Kindern sind Immunsuppression, anatomische oder postoperative Darmerkrankungen sowie die Anlage eines Ileostomas (künstlicher Darmausgang).

Bei hospitalisierten Patient:innen liegt die Besiedelungsrate deutlich höher. Abhängig von der Dauer des Krankenhausaufenthaltes und dem Kontakt mit erkrankten oder besiedelten Bettnachbar:innen werden Prävalenzen zwischen 3 und 21 % beschrieben. Bei Krankenhausaufenthalten über vier Wochen erreicht die Kolonisationsrate sogar bis zu 50 %.

C. difficile ist der Erreger der pseudomembranösen Kolitis – einer Entzündung des Dickdarms mit charakteristischen weißen Auflagerungen auf der Schleimhaut. Prävalenz und klinischer Schweregrad sind in den letzten Jahren angestiegen. Auch im ambulanten Bereich kam es zu einer Inzidenzzunahme von CDI. Es gibt auch ein vermehrtes Vorkommen der hochvirulenten Ribotypen 027 und 078. Diese beiden Stämme produzieren ein Vielfaches an Toxin A und/oder B, sowie das sogenannte binäre Toxin (CDT).

Klinische Symptomatik

Eine Infektion manifestiert sich als Enterokolitis mit zunächst breiig-dünnflüssigen Durchfällen. Die Symptomatik setzt in der Regel abrupt ein und die Durchfälle haben einen charakteristisch fauligen Geruch (mindestens dreimal Stuhlgang pro Tag für zwei oder mehrere Tage). Bei schweren Verläufen können Fieber, Blutabgänge, Dehydratation und Nierenversagen hinzukommen. Im schlimmsten Fall entwickelt sich eine pseudomembranöse Kolitis. Als schwerwiegende Komplikationen sind toxisches Megakolon (lebensbedrohlich, Kolon ist stark erweitert und entzündet), Darmperforation oder Sepsis möglich. Für eine definitive Diagnose ist ein Labornachweis notwendig.

Nach einer klinisch überstandenen CDI kann es zu einem Rezidiv kommen. In 20 bis 25 % der Fälle treten innerhalb von acht Wochen die Symptome wieder auf. Die Sterblichkeitsrate von CDI variiert je nach Literatur zwischen 5–10 % und ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Schwere der Infektion, Patientenalter, Begleiterkrankungen, rechtzeitiger Diagnose und richtiger Behandlung. Rezidivierende CDI gehen mit einer höheren Mortalitätsrate von rund 20 % einher. Schwer verlaufende CDI-Fälle sind seit einer Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit vom 18.01.2010 in Österreich meldepflichtig.

Risikofaktoren für eine Erkrankung

Voraussetzung für eine akute CDI ist eine bereits länger bestehende Kolonisation oder eine während eines Krankenhausaufenthaltes neu erworbene Besiedelung durch Übertragung von Mitpatient:innen oder über die unbelebte Umgebung (patientennahe Flächen). Der häufigste auslösende Faktor ist eine aktuelle oder eine kürzlich beendete Antibiotikatherapie (sowohl parenterale als auch orale Verabreichung). Früher wurde ein besonders hohes Risiko für die sogenannten 4C-Antibiotika beschrieben (Chinolone, Cephalosporine, Clindamycin, Amoxicillin-Clavulansäure). Neuere Erkenntnisse zeigen jedoch, dass eine CDI nach Therapie mit fast jedem Antibiotikum auftreten kann. Außerdem erhöht eine Verminderung der H+-Ionenkonzentration im Magensaft durch einen PPI oder H2-Antagonisten die Entstehung einer CDI um das 2–3-Fache. Weiters wurde für Patient:innen, die NSAR nehmen, ein 30 % häufigeres Auftreten von CDI beschrieben. Darüber hinaus zählen höheres Alter, gastrointestinale Grunderkrankungen, Immunsuppression und längere stationäre Aufenthalte zu den klassischen Risikofaktoren.

Hygienemaßnahmen

Die Sporen spielen bei der Übertragung einer CDI eine entscheidende Rolle, da sie sehr umweltresistent sind und oft durch die routinemäßig eingesetzten Desinfektionsmittel (abhängig von Wirkstoff und Konzentration) nicht sicher inaktiviert werden. Daher kommt der Patientenumgebung eine größere Bedeutung zu als bei vielen anderen Erregern. Die sofortige Isolierung von CDI-Patient:innen (auch bereits im Verdachtsfall) ist daher von größter Bedeutung. Die Einzelzimmerisolierung mit eigener Nasszelle ist notwendig, da Patient:innen mit CDI den Erreger mit dem Stuhl ausscheiden. Eine wichtige Barrieremaßnahme ist das Tragen von Schutzkleidung in Form von langärmligen Kitteln sowie das Tragen von medizinischen Einmalhandschuhen. Beobachtungsstudien haben gezeigt, dass Pflegepersonal ohne Handschuhe mit C. difficile kontaminiert wurde. Das Tragen der Handschuhe schützt auch vor einer Sporenbelastung der Hände. Einmalhandschuhe und Kittel sind vor Verlassen des Zimmers abzulegen. Die Händehygiene beim Umgang mit CDI-Patient:innen erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wird eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt, die die vegetativen Formen der Clostridien sowie alle anderen pathogenen Erreger inaktiviert. Der zweite Schritt berücksichtigt die Besonderheit der Sporen: Vor dem Verlassen des Zimmers bzw. bei der nächstmöglichen Gelegenheit müssen die Hände zusätzlich gewaschen werden. Händewaschen mit Wasser und einem Handwaschpräparat ist die einzige wirkungsvolle Maßnahme zur Entfernung der Sporen von kontaminierten Händen. Im Patientenzimmer sollten täglich Wischdesinfektionen mit geeigneten Flächendesinfektionsmitteln durchgeführt werden (bevorzugt unter Anwendung von Oxidantien wie z. B. Peressigsäure oder Natrium-Hypochlorit).

Antimikrobielle Therapie der CDI

Nur bei Patient:innen ohne Risikofaktoren kann in einer Einzelfallentscheidung und unter engmaschiger klinischer Beobachtung zunächst ein Spontanverlauf abgewartet und auf eine CDI-spezifische Therapie verzichtet werden. In allen anderen Fällen sollte sofort eine spezifische Therapie begonnen werden:

• Die Primärtherapie erfolgt mit Fidaxomicin 2 x 200 mg peroral oder Vancomycin 4 x 125 mg peroral über 10 Tage. Bei einem erhöhtem Rezidivrisiko wird die Anwendung von Fidaxomicin empfohlen.

• Bei leichtem Krankheitsbild und ohne Risikofaktoren für einen schweren Verlauf kann eine Behandlung mit Metronidazol 3 x 400 mg/Tag peroral über 10 Tage in Erwägung gezogen werden.

• Falls ein erhöhtes Rezidivrisiko besteht, kann eine zusätzliche Behandlung mit dem monoklonalen Antikörper Bezlotuxumab (einmalig 10 mg/kg KG i.v.) zur Sekundärprophylaxe angewendet werden.

• Eine parenterale Therapie mit Metronidazol 3 x 500 mg i. v. / Tag oder Tigecyclin 2 x 50 mg i. v. / Tag (Startdosis 100 mg i. v.) kann erfolgen, wenn eine enterale Therapie nicht durchführbar ist.

Über lange Zeit galten Metronidazol oder Vancomycin als Goldstandard für die Therapie. Neuere Erkenntnisse und Daten zeigen jedoch ein signifikant vermindertes Therapieansprechen auf Metronidazol im Vergleich zu Vancomycin.

Supportive Therapie der CDI

• Die Substitution von Wasser und Elektrolyten ist von großer Bedeutung – wenn möglich, ist eine orale Zufuhr zu bevorzugen. Wenn eine ausreichende Substitution so nicht umgesetzt werden kann, sollten kristalloide Lösungen i. v. gegeben werden.

• Falls möglich, sollte das auslösende Antibiotikum abgesetzt werden.

• Auf Motilitätshemmer sollte verzichtet werden, da ein möglicher Zusammenhang zwischen deren Anwendung und der Entwicklung eines toxischen Megakolons besteht.

• Ein Verzicht auf PPI sollte, sofern medizinisch vertretbar, erwogen werden.

Antibiotic Stewardship

Wie bereits erwähnt, ist die Behandlung mit Antibiotika einer der größten Risikofaktoren für das Auftreten einer CDI, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Selbst eine perioperative Antibiotikaprophylaxe stellt ein Risiko dar, insbesondere wenn sie entgegen den Leitlinienempfehlungen über mehr als 24 h verabreicht wird. Die Implementierung von Antibiotic-Stewardship-Programmen zeigt in zahlreichen Studien eine signifikante Senkung der Inzidenzdichte von CDI bei hospitalisierten Patient:innen.

Quellen

• AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit): Clostridioides difficile Jahresbericht 2023 (Zugriff am: 11.09.2025)

• Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO)

beim Robert Koch-Institut: Hygienemaßnahmen bei Clostridioides difficile-Infektion (CDI). Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 2019;62(6):906-23. DOI:10.1007/s00103-019-02959-1

• Robert-Koch-Institut: RKI-Ratgeber: Clostridioides

(früher Clostridium) difficile. 2025 (Zugriff am: 11.09.2025)

• S2k-Leitlinie: Gastrointestinale Infektionen der

Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und

Stoffwechselkrankheiten (2023), AWMF Reg.Nr. 021-024.

• Lübbert C, et al.: Clostridium difficile infection – guideline-based

diagnosis and treatment. Dtsch Arztebl Int 2014; 111: 723–731