Der menschliche Körper verfügt über verschiedene Möglichkeiten, Energie zu speichern. Diese Energiereserven unterscheiden sich in mehreren Punkten voneinander – sowohl hinsichtlich ihrer Kapazität als auch ihrer Verfügbarkeit in unterschiedlichen Stoffwechsellagen. Für die ernährungstherapeutische Praxis ist es essenziell, diese Unterschiede zu verstehen. So können Patient:innen bestmöglich unterstützt und Komplikationen vermieden werden.

Körperzusammensetzung und Energiespeicher

Fettgewebe

Das Fettgewebe stellt den größten Energiespeicher dar. Reines Fett liefert ca. 9 kcal/g. Da Fettgewebe zusätzlich Wasser, Eiweiß und Elektrolyte enthält, ergibt sich ein durchschnittlicher Brennwert von 7 kcal/g. Bei einem 70 kg schweren Mann mit einem Körperfettanteil von ca. 20 % entspricht dies 14 kg Fettgewebe. Davon entfallen ca. 80 % auf Depotfett, das als Energiespeicher genutzt wird, während 20 % essenzielles Fett für die Zellfunktion notwendig ist.1

Muskulatur und Proteine

Muskulatur besteht überwiegend aus Proteinen. Ein Gramm Protein liefert 4 kcal. Insgesamt enthält bspw. der Körper eines 70 kg schweren Mannes rund 12,8 kg Proteinmasse. Etwa 45 % davon sind strukturelle Proteine, die für den Aufbau von Muskelfasern und Bindegewebe unverzichtbar sind. Die restlichen 55 % entfallen auf zelluläre und zirkulierende Proteine. Maximal ein Drittel dieser Proteine kann über die Gluconeogenese zur Energiegewinnung genutzt werden. Sie stellen damit keine adäquate Energiereserve dar.1

Kohlenhydrate (Glykogen)

Ein weiterer, wenn auch begrenzter Energiespeicher sind die Glykogenreserven in Leber und Muskulatur. Kohlenhydrate liefern ca. 4 kcal/g. Bei gesunden Erwachsenen umfassen die Glykogenspeicher rund 400–500 g (Muskulatur) und 100–200 g (Leber).1

Wasser

Etwa 60 % des Körpergewichts entfallen auf Wasser. Obwohl es keine Energie liefert, beeinflusst der Wasserhaushalt das Körpergewicht und die Interpretation von Gewichtsveränderungen.

Hunger- und Fastenstoffwechsel

Die Stoffwechsellage beim Fasten (Hungerstoffwechsel) unterscheidet sich sehr von der Stoffwechsellage im Postaggressionsstoffwechsel. Im Frühstadium des Fastens werden die Glykogenspeicher der Leber mobilisiert, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Parallel steigt die hepatische Gluconeogenese an, wobei Laktat, Pyruvat, Glycerin und Aminosäuren als Substrate dienen. Vor allem in den ersten Fastentagen trägt der Abbau von Muskelprotein wesentlich zur Glucosebereitstellung bei. Bis zu 75 g Protein (≈ 300 g Muskelmasse) können pro Tag katabolisiert werden. Mit zunehmender Fastendauer reduziert sich der Proteinabbau jedoch auf etwa 30 g pro Tag. Im Blutbild zeigt sich diese Entwicklung häufig in sinkenden Konzentrationen von Funktions- und Transportproteinen wie Präalbumin oder Transferrin.1

Der Fettstoffwechsel gewinnt mit fortschreitendem Fasten an Bedeutung. Glycerin aus der Lipolyse dient als Substrat für die Gluconeogenese, während freie Fettsäuren in Muskulatur und anderen Geweben direkt oxidiert werden können. In der Leber steigt zudem die Ketonkörperbildung aus freien Fettsäuren und ketoplastischen Aminosäuren.1

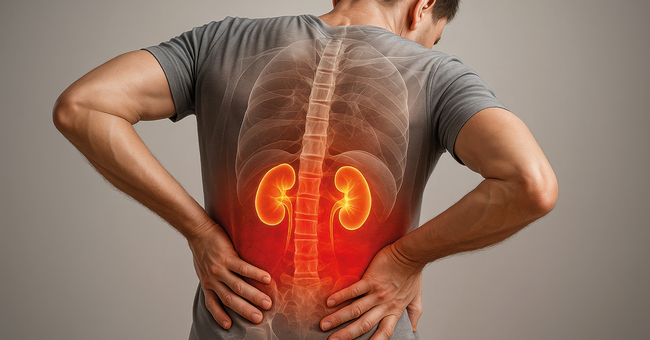

Ketonkörper (Acetoacetat, β-Hydroxybutyrat, Aceton) übernehmen im Fastenstoffwechsel eine zentrale Rolle: Verschiedene Gewebe nutzen Ketonkörper als Energiequelle. So kann das zentrale Nervensystem Ketone nach einigen Tagen in großem Umfang nutzen, wodurch der Glucosebedarf um bis zu zwei Drittel sinkt. Auch der Herzmuskel verwertet Ketone besonders effizient und bevorzugt sie sogar gegenüber Glucose. Die Skelettmuskulatur nutzt Ketone vor allem in der Frühphase; bei längerem Fasten schaltet sie jedoch wieder auf freie Fettsäuren um, um Ketone für das Gehirn zu sparen. Und auch die Nierenrinde kann Ketone als Energiequelle nutzen.1

Diese metabolische Anpassung erklärt, warum in den ersten Tagen einer Fastenkur oder Fastendiät ein rascher Gewichtsverlust auftritt – überwiegend durch den Abbau von Glykogen und Muskelprotein und den Verlust von Flüssigkeit. Nach etwa zwei Wochen verlangsamt sich der Gewichtsverlust, da der Stoffwechsel stärker auf die Nutzung der Fettdepots eingestellt ist.1

Stress-Stoffwechsel (Postaggressionsstoffwechsel)

Der Postaggressionsstoffwechsel beschreibt die charakteristische Stoffwechsellage des Organismus nach Traumata, Verletzungen oder größeren Operationen. Hier sind die richtige Ernährung und begleitende Ernährungstherapie besonders wichtig, nicht nur für die Deckung des Kalorienbedarfs, sondern um den Körper dabei zu unterstützen, die eigene Immun- und Organfunktion aufrechtzuerhalten.2

Die Reaktion des Körpers lässt sich in drei Phasen einteilen:

1. Akut- oder Ebb-Phase (bis ca. 48 Stunden)

In dieser Phase steht die Sicherung der Energie- und Substratzufuhr lebenswichtiger Organe im Vordergrund. Über die Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse werden vermehrt Glucocorticoide und Katecholamine ausgeschüttet, zudem kommt es zur Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems und zur Freisetzung von Adiuretin. Ziel ist die Stabilisierung von Blutvolumen, Blutdruck und Herzzeitvolumen. Der Stoffwechsel ist insgesamt gedrosselt („Energiesparen“). Glucose wird primär durch Glykogenolyse aus der Leber sowie durch

Gluconeogenese bereitgestellt. Aminosäuren aus der Muskulatur und Glycerin aus der Lipolyse dienen hierbei als Substrate. Die Stressreaktion führt zu einer ausgeprägten Insulinresistenz mit Hyperglykämie. Da Glucose ein essenzieller Brennstoff für Wundheilung und entzündetes Gewebe ist, wird ihr Angebot aktiv aufrechterhalten. In dieser frühen Phase sollte eine Überernährung unbedingt vermieden werden, da eine übermäßige Substratzufuhr mit erhöhter Mortalität assoziiert ist.3,4

2 Flow-Phase

Mit dem Übergang in die Flow-Phase setzt eine ausgeprägte katabole Stoffwechsellage ein. Durch Proteolyse und Lipolyse mobilisiert der Körper alle verfügbaren Energiereserven. Trotz erhöhter Blutzuckerspiegel bleibt die Insulinresistenz bestehen. Im Gegensatz zum Hungerstoffwechsel können Ketonkörper hier nicht in relevantem Maße genutzt werden. Die Energieversorgung stützt sich daher stark auf Glucose und Aminosäuren, weshalb man in dieser Phase auch vom „Autokannibalismus des Körpers“ spricht. Ernährungstherapeutisch ist eine bedarfsgerechte Nährstoffzufuhr in dieser Phase essenziell, um dem Verlust an Körperzellmasse entgegenzuwirken. Studien zeigen, dass Maßnahmen wie präoperative Kohlenhydratgabe (Carbohydrate Loading), frühe enterale Ernährung und der gezielte Einsatz proteinreicher oder immunmodulierender Nahrungssupplemente die Schwere der Insulinresistenz verringern und die klinische Erholung verbessern können.3,4

3 Anabole Reparationsphase

Nach Abklingen der akuten Stressreaktion überwiegen anabole Prozesse. Die Proteinsynthese, die Phospholipidsynthese sowie das Auffüllen der Glykogen- und Fettdepots stehen nun im Vordergrund. Ziel ist die Wiederherstellung von Körperreserven und die funktionelle Regeneration. Präoperative Ernährung kann diesen Übergang beschleunigen und das Outcome verbessern.3,4

Abschätzung und Erhebung des Energiebedarfs

Um den Energiebedarf von Patient:innen abzuschätzen, stehen mehrere Methoden zur Verfügung. Die indirekte Kalorimetrie gilt als Goldstandard für die Bestimmung des Ruheenergieumsatzes (Resting Energy Expenditure, REE). Dieser beschreibt jene Energiemenge, die der Körper in völliger Ruhe benötigt, um lebenswichtige Grundfunktionen wie Atmung, Herz-Kreislauf-System und Stoffwechsel aufrechtzuerhalten.5

Die indirekte Kalorimetrie erfasst den Sauerstoffverbrauch und die Kohlendioxidproduktion des Körpers und ermöglicht daraus die Berechnung des Energieumsatzes. Die Messung kann über eine Atemmaske, eine sogenannte Canopy-Haube oder bei beatmeten Patient:innen über spezielle Geräte durchgeführt werden.5

Manchmal kommen in der klinischen Praxis auch prädiktive Gleichungen zum Einsatz, um den REE grob abzuschätzen. Eine der bekanntesten und am häufigsten verwendeten Formeln ist die Harris-Benedict-Gleichung aus dem Jahr 19196,7:

• Grundumsatz Mann (kcal/Tag): 66,5 + (13,7 × Körpergewicht [kg]) + (5,0 × Größe [cm]) – (6,8 × Alter [Jahre])

• Grundumsatz Frau (kcal/Tag): 655 + (9,6 × Körpergewicht [kg]) + (1,85 × Größe [cm]) – (4,7 × Alter [Jahre])

Für die praktische Ernährungstherapie reicht dies jedoch nicht aus, da der tatsächliche Gesamtenergiebedarf durch Aktivität und durch krankheits- oder stressbedingte Stoffwechselveränderungen deutlich höher liegen kann.

Zur besseren Anpassung wird die Formel daher häufig nach Long modifiziert, indem zusätzlich ein Aktivitätsfaktor sowie ein Stressfaktor berücksichtigt werden:

• Gesamtenergiebedarf (kcal/Tag) = REE × Aktivitätsfaktor × Stressfaktor

Aktivitätsfaktor (AF):

• Bettlägerig/immobil: 1,2

• Leichte Aktivität (z. B. Pflege, Mobilisation): 1,4

• Normale körperliche Aktivität: 1,6

Stressfaktor (SF, abhängig von Krankheitsschwere):

• Postoperative Phase nach kleinen Eingriffen: 1,0–1,2

• Große Operationen, Polytrauma, schwere Infekte: 1,3–1,5

• Schweres Schädel-Hirn-Trauma, schwere Sepsis, Verbrennungen: bis 1,6–2,0

Praxisbeispiel:

Onkologischer Patient – Abschätzung des Energiebedarfs8,9

Patient (fiktiv): männlich, 60 Jahre, 70 kg, 175 cm, onkologisch voroperiert, aktuell bettlägerig.

1 Ruheenergieumsatz (REE) nach Harris-Benedict: = ≈ 1.493 kcal/Tag

2 Aktueller Gesamtenergiebedarf (modifiziert nach Long): = ≈ 2.500 kcal/Tag

Praxisrange: Abhängig von AF 1,2–1,3 und SF 1,3–1,5 ergibt sich ein Bereich von ≈ 2.300–2.900 kcal/Tag.

3 Bedeutung der Proteinzufuhr

Für die Deckung des Bedarfs ist vor allem die Proteinzufuhr von entscheidender Bedeutung.

Die aktuelle DGEM (Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin) empfiehlt für onkologische Patient:innen 1,0–1,5 g Protein pro kg Körpergewicht pro Tag. Auch die ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism)- und ASPEN (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition)-Leitlinien unterstreichen die Notwendigkeit einer erhöhten Proteinzufuhr, um dem katabolen Stoffwechsel entgegenzuwirken und Muskelmasse sowie Immunfunktion zu erhalten.

Für unseren Beispielpatienten (70 kg) entspricht dies einem Bedarf von 70–105 g Protein pro Tag.8

Einschränkungen und klinische Praxis

Diese Berechnung stellt nur eine grobe Orientierung dar. Zahlreiche Faktoren wie Blutwerte, Organfunktionen, Inflammation und Therapieverlauf beeinflussen den tatsächlichen Bedarf. Wo verfügbar, sollte die indirekte Kalorimetrie als Goldstandard eingesetzt werden. Abschließend ist zu betonen, dass für eine individuelle Ernährungstherapie stets das Gesamtbild des Patienten/der Patientin miteinbezogen werden muss und von erfahrenen Diätolog:innen und Ärztinnen und Ärzten überwacht und regelmäßig evaluiert werden sollte.

Quellen

1 Barendregt K et al.: Basics in clinical nutrition: Simple and stress starvation. e-SPEN 2008; vol. 3:e267-e271. DOI:10.1016/j.eclnm.2008.06.006

2 Rubin D, Winckler K: Praxishandbuch Ernährungsmedizin (2023), Elsevier. DOI:10.1016/C2021-0-00315-1

3 Gillis C, Carli F: Promoting perioperative metabolic and nutritional care. Anesthesiology 2015; 123(6):1455-72. DOI: 10.1097/ALN.0000000000000795

4 Schaden E, Fruhwald S: Medizinische Ernährungstherapie auf der Intensivstation. ANÄSTHESIE Nachrichten 2020, Nr. 3.

5 Traub J: Indirekte Kalorimetrie als ICU-Goldstandard zur Vermeidung von Hyper- und Hypoalimentation. ANÄSTHESIE Nachrichten 2021, Nr. 2.

Weitere Literatur auf Anfrage