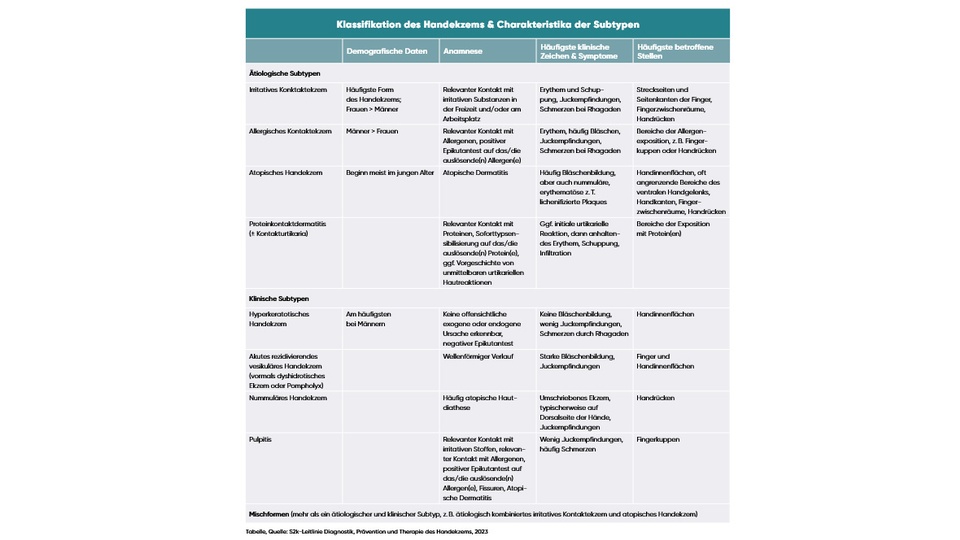

Das dyshidrotische Ekzem (früher auch Pompholyx) zählt zu den entzündlichen Hauterkrankungen und betrifft vorwiegend – aber nicht ausschließlich – die Hände, weswegen es der großen Gruppe der Handekzeme zugerechnet wird. Diese werden in ätiologische und klinische Subtypen bzw. Mischformen klassifiziert (siehe Tabelle, S.31). Das dyshidrotische Ekzem (DE) wird dabei als eigenes Krankheitsbild betrachtet. Es liegt bei etwa 5–20 % aller Handekzeme vor. Lange wurde angenommen, dass eine Fehlfunktion der Schweißdrüsen für die Erkrankung verantwortlich ist. Das ist zwischenzeitlich widerlegt, allerdings kann starkes Schwitzen die Beschwerden verstärken. Laut aktueller Leitlinie lautet die korrekte Bezeichnung des DE daher „akutes rezidivierendes vesikuläres Handekzem“, worin sich bereits Klinik und Verlauf niederschlagen.

Mühsamer Verlauf: Alles auf Anfang

Das DE tritt in den meisten Fällen an den Seiten der Finger (Zeigefinger bis kleiner Finger) beider Hände auf und äußert sich als tief in der Epidermis sitzende, 1–3 mm große, mit klarer Flüssigkeit gefüllte Bläschen, die stark jucken und zu größeren Blasen verschmelzen können. In schweren Fällen kann sich das Ekzem auf die gesamten Handflächen ausbreiten. Im Verlauf eines Schubes bilden sich die Bläschen zurück und trocknen ab, die Haut bleibt jedoch gerötet und schuppig. Wie die Bezeichnung „rezidivierendes Handekzem“ schon beschreibt, sind chronisch wiederkehrende Episoden typisch. Kaum ist ein Schub vorbei, schließt sich daher oft der nächste an. Wenn die Erkrankung über längere Zeit besteht, können verhornte Stellen und schmerzhafte Einrisse (Rhagaden) auftreten. Problematisch ist das DE aber nicht nur wegen des starken Juckreizes, der schmerzhaften Einrisse und der kosmetischen Beeinträchtigung – die rissige Haut stellt ein Einfallstor für bakterielle und/oder mykotische Sekundärinfektionen dar. Da die Haut ständig Erosionen aufweist, ist auch die Sensibilisierung gegenüber Allergenen erleichtert und die Entstehung einer allergischen Kontaktdermatitis möglich. In sehr schweren Fällen können sich die Bläschen zudem zu kirschgroßen Blasen vereinen (Cheiropompholyx an den Händen bzw. Podopompholyx an den Füßen). Bei leichten Schüben trocknen die Bläschen jedoch so rasch ein, dass es zur halskrausenartigen, trockenen Schuppung kommt, was als Dyshidrosis lamellosa sicca bezeichnet wird.

• Kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Blasen, die oft ein „tapiokaähnliches“ Aussehen haben

• Starker Juckreiz

• Häufig: vor Auftreten des Ausschlags starkes Kribbeln

• Schälen der Haut

• Verfärbung der Haut, wenn Bläschen aufgeplatzt und ausgetrocknet sind

Unbekannter Ursprung, mannigfaltige Differenzialdiagnosen

Bei Handekzemen – und daher auch beim DE – müssen eine Vielzahl anderer Dermatosen unterschiedlicher Ätiologie ausgeschlossen werden (siehe Kasten 2, oben). Auch die Möglichkeit einer Dermatophyten- (Tinea) oder Hefeinfektion (Candidose) sollte bedacht werden, insbesondere wenn das Ekzem nur auf einer Hand oder einer einzigen Stelle auftritt. Diese können durch Hautabstriche oder Analyse von Schuppenmaterial nachgewiesen werden. Hautbiopsien sind nur in Ausnahmefällen zum Ausschluss von Differenzialdiagnosen wie Psoriasis oder Lichen planus notwendig. Personen mit anderen Ekzemen in der Anamnese und einer Atopieneigung sind vermutlich häufiger betroffen. Das DE ist ein polyätiologisches Krankheitsbild, wird also von mehreren Ursachen hervorgerufen. Verschiedene auslösende Faktoren werden aktuell diskutiert, darunter die Exposition gegenüber Metallen (Nickel und Kobalt) sowie gegenüber reizenden Chemikalien, wie sie sich bei metallbearbeitenden Berufen oder bei Frisör:innen finden. Auch starkes Schwitzen, warmes Wetter, UV-Strahlung und Tabakrauchen könnten an der Entstehung beteiligt sein. Das DE kann im Zusammenhang mit verschiedenen Subtypen des Handekzems auftreten. So entwickeln sich Kontaktallergien meist bei vorbestehendem DE. Bei Patient:innen mit Nickelallergie können systemische allergische Reaktionen nach Allergenexposition (z. B. durch nickelhaltigen Zigarettenrauch) über die Mundschleimhaut zur Ausbildung eines DE führen. Aber wie so häufig können auch hier psychogene Reaktionen an der Entstehung beteiligt sein. Die konkrete Ursache des DE bleibt letztlich oft unbekannt (idiopathisches DE).

• Psoriasis

• Mykid (immunvermittelte Hautreaktion durch an anderer Stelle auftretende Pilzinfektion)

• Herpes-simplex-Infektion

• Dermatophyten-Infektion (Tinea manuum)

• Scabies

• Bullöse Impetigo

• Lichen planus

• Mycosis fungoides/kutanes T-Zell-Lymphom

• Hand-Fuß-Mund-Krankheit

• Fixes toxisches Arzneimittelexanthem

• Chemotherapie-assoziiertes Hand-Fuß-

Syndrom

• Palmar-Syphilide (sekundäre Syphilis)

Diagnostik durch Klinik und Epikutantest

Die Diagnose des Handekzems – und daher auch des DE – beginnt mit einer sorgfältigen Anamnese, die mögliche persönliche und berufliche Expositionen berücksichtigt und eine klinische Untersuchung der Hände und der gesamten Hautoberfläche einschließt. Die Begutachtung der Füße ist besonders wichtig: Eine Beteiligung der Füße bei Handekzem-Patient:innen liegt in bis zu 20 % aller Fälle vor. Die Diagnose des DE im Speziellen wird anhand der Klinik gestellt. Ein Epikutantest soll dann durchgeführt werden, wenn ein Handekzem länger als drei Monate besteht, auf eine bisherige Therapie nicht angesprochen hat oder wenn der Verdacht auf eine Kontaktallergie besteht. Bei einem Epikutantest (Patch-Test) handelt es sich um einen Provokationstest zum Nachweis einer allergischen Reaktion vom Spättyp (Typ-IV-Allergie). Dabei werden die verdächtigten Allergene mit einer Trägersubstanz auf den Rücken aufgetragen, der Testbereich wird mit speziellen Pflastern mit Kammern aus Aluminium, Kunststoff oder Gaze abgedeckt. Der Test wird nach 48 bis 96 Stunden ausgewertet. Als Testsubstanzen empfiehlt die aktuelle Leitlinie die Standardreihe der Deutschen Kontaktallergie-Gruppe (DKG) der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG), die 28 Substanzen umfasst. Bei bestimmten Berufsgruppen oder falls die Patient:innen einen Zusammenhang mit einem konkreten Allergen vermuten, sollte die Testreihe um weitere Substanzen erweitert werden. Durch den Epikutantest kann ermittelt werden, ob dem DE eine Kontaktallergie zugrunde liegt oder nicht.

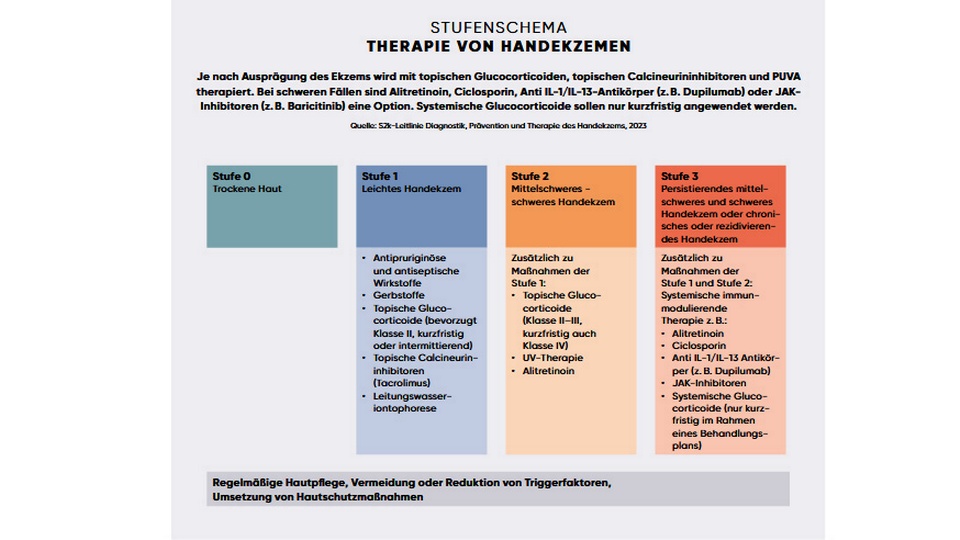

Behandlung nach Stufenschema

Grundsätzlich sollten alle Personen mit Handekzemen regelmäßig Hautpflegemittel als Basispflege anwenden, um trockener Haut vorzubeugen und die Hautbarrierefunktion zu erhalten bzw. zu verbessern. Die Therapie sollte entsprechend des Schweregrades (Stufe 1 bis Stufe 3; siehe Abbildung oben) erfolgen. Tritt ein Schub auf, können – bei starkem Schwitzen auch prophylaktisch – zunächst juckreizstillende, antiseptische Wirkstoffe und adstringierende Zubereitungen wie Gerbstoffe angewendet werden.

Auch topische Glucocorticoide werden als kurzzeitige Erstlinientherapie zur Behandlung eingesetzt. Stark wirksame Glucocorticoide können zu Hautatrophie führen und langfristig die Barrierefunktion beeinträchtigen. Daher sollen – wenn möglich – Wirkstoffe mit niedrigem atrophogenem Potenzial wie etwa Methylprednisolonaceponat und Mometasonfuorat (beide Klasse II) angewendet werden. Eine einmal tägliche Behandlung ist ausreichend und möglicherweise sogar einer zweimal täglichen Anwendung überlegen.

Stufe 1 – leichtes Handekzem:

Leichte Handekzeme heilen bei entsprechender Therapie und unter Mitwirkung des Patienten bzw. der Patientin schnell wieder ab. Hier werden bevorzugt Glucocorticoide der Klasse II eingesetzt. Auch eine abwechselnde oder kombinierte Behandlung mit einem topischen Calcineurininhibitor (0,1 % Tacrolimus) ist möglich. An der Tara kann den Kund:innen folgender Rat mitgegeben werden: Tacrolimus kann eine lokale Wärmereaktion mit starkem Brennen verursachen, die oft als sehr unangenehm empfunden wird, sich im Lauf der Anwendung jedoch häufig verringert. Wird die Salbe eine halbe Stunde vor dem Auftragen im Kühlschrank gekühlt, kann die Missempfindung zusätzlich reduziert werden. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit leichter Formen ist die Gleichstromtherapie mit Leitungswasseriontophorese, durch die vermehrtes Schwitzen an den Händen verringert werden kann.

Stufe 2 – mittelschweres bis schweres Handekzem:

Mittelschwere Handekzeme persistieren trotz Therapie und ausreichender Adhärenz Wochen bis Monate. Schwere Handekzeme sind durch starke dauerhafte oder rezidivierende Hautveränderungen mit erheblichem Krankheitswert (Rhagaden, Infiltration, Lichenifikation) gekennzeichnet. Bei Ekzemen dieses Ausmaßes kann die Therapie aus Stufe 1 mit zusätzlichen Maßnahmen wie topischen Glucocorticoiden der Klassen II bis III (kurzfristig auch Klasse IV) eskaliert werden. Phototherapie (PUVA [Psoralen + UVA] oder UVA1) wird bei Nichtansprechen der Corticoidtherapie explizit empfohlen. Ansprechpartner ist hier z. B. die photodermatologische Ambulanz des AKH Wien. Bringt all das keine Linderung, ist der Einsatz des Retinoids Alitretinoin möglich, bei Kontraindikationen gegen bzw. Nichtansprechen auf Alitretinoin kann eine immunsuppressive Therapie mit Ciclosporin erfolgen.

Stufe 3 – persistierendes mittelschweres und schweres bzw. chronisches

oder rezidivierendes Handekzem

Chronische Handekzeme sind als solche definiert, die länger als drei Monate anhalten oder mindestens zweimal pro Jahr auftreten. Therapiemaßnahmen dieser Stufe beinhalten jene aus Stufe 2 und werden um eine systemische immunmodulierende Therapie durch Ciclosporin, den Anti-IL-4/IL-13-Antikörper Dupilumab oder JAK-Inhibitoren wie Abrocitinib oder Baricitinib ergänzt. Systemische Glucocorticoide sollen nur in Einzelfällen und in Kombination mit anderen Therapeutika als Teil eines Behandlungsplans zur Anwendung kommen.

Prävention durch Basispflege

Rückfettende Zubereitungen mit Öl-in-Wasser- oder Wasser-in-Öl-Emulsionen sowie glycerinhaltige Basiscremes eignen sich sowohl für die trockene/schuppige Abheilungsphase als auch für die Ekzemprophylaxe.

Zur Vermeidung hautreizender oder sensibilisierender Reaktionen ist es entscheidend, bekannte oder potenzielle Auslöser konsequent zu meiden. Dies betrifft insbesondere den Umgang mit Hautpflege- und Hautschutzpräparaten: Produkte sollten möglichst frei von Duftstoffen, Konservierungsmitteln sowie pflanzlichen Inhaltsstoffen sein. Auch vermeintlich „natürliche“ Bestandteile sind nicht grundsätzlich besser verträglich und können in Einzelfällen sogar ein höheres Irritations- oder Allergierisiko bergen. Entscheidend ist neben der Inhaltsstoffauswahl auch die regelmäßige und ausreichend dosierte Anwendung. Leichte, schnell einziehende Pflegepräparate sind für den Tagesgebrauch geeignet, während für die nächtliche Hautregeneration lipidreichere Formulierungen sinnvoll sind. Achtung bei Produkten mit Harnstoff: Beim Handekzem sollten vor oder während einer möglichen Exposition gegenüber Allergenen keine Pflegeprodukte mit Inhaltsstoffen eingesetzt werden, die potenziell die Penetration von Allergenen oder Irritanzien fördern, dazu zählt auch Harnstoff.

Schutz durch Handschuhe und richtige Handhygiene

Beim Kontakt mit Reinigungsmitteln, Lebensmitteln oder feuchtem Milieu – etwa beim Spülen, Putzen oder der Gartenarbeit – sollten geeignete Schutzhandschuhe getragen werden. Empfehlenswert sind latexfreie, vorzugsweise vinylbasierte Modelle. Bei längerer Tragedauer kann das Tragen von Baumwollhandschuhen unter den Einmalhandschuhen helfen, Feuchtigkeitsstau und Reibung zu reduzieren. Kälte wirkt sich nachteilig auf die Hautdurchblutung und -barriere aus – entsprechend sollten kalte Umgebungsluft und kalte Hände möglichst vermieden werden. Auch die Händehygiene sollte hautschonend gestaltet sein: Waschen mit lauwarmem Wasser ist vorzuziehen, häufige Anwendung tensidhaltiger Reinigungsmittel möglichst zu vermeiden. Wenn keine sichtbare Verschmutzung vorliegt, stellt die hygienische Händedesinfektion eine hautfreundlichere Alternative dar. Schmuckstücke wie Ringe sind vor dem Waschen abzulegen und erst nach vollständigem Abtrocknen der Hände wieder anzulegen. Tritt das Ekzem (auch) an den Füßen auf, sollten atmungsaktive Socken getragen werden, die bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Schuhe sollten gut sitzen und nicht drücken, um Reizungen zu vermeiden. Wo möglich, ist offenes Schuhwerk zu bevorzugen. Da auch psychische Belastung den Hautzustand negativ beeinflussen kann, lohnt es sich, strukturierte Stressbewältigungsstrategien anzuwenden, etwa durch erlernte Entspannungsmethoden wie Achtsamkeitsübungen bzw. Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).

Quellen

• Bauer A, et al.: S2k-Leitlinie Diagnostik, Prävention und

Therapie des Handekzems (2023), AWMF-Register-Nr.: 013-053

• www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/dyshidrotic-

eczema-effective-management-strategies, Zugriff am 15.07.2025

• Calle Sarmiento, PM, et al.: Dyshidrotic eczema:

a common cause of palmar dermatitis. Cureus 2020; 12(10): e10839

• https://flexikon.doccheck.com/de/Epikutantest, Zugriff am 15.7.2025

• https://dkg.ivdk.org/testreihen.html#a001, Zugriff am 15.7.2025