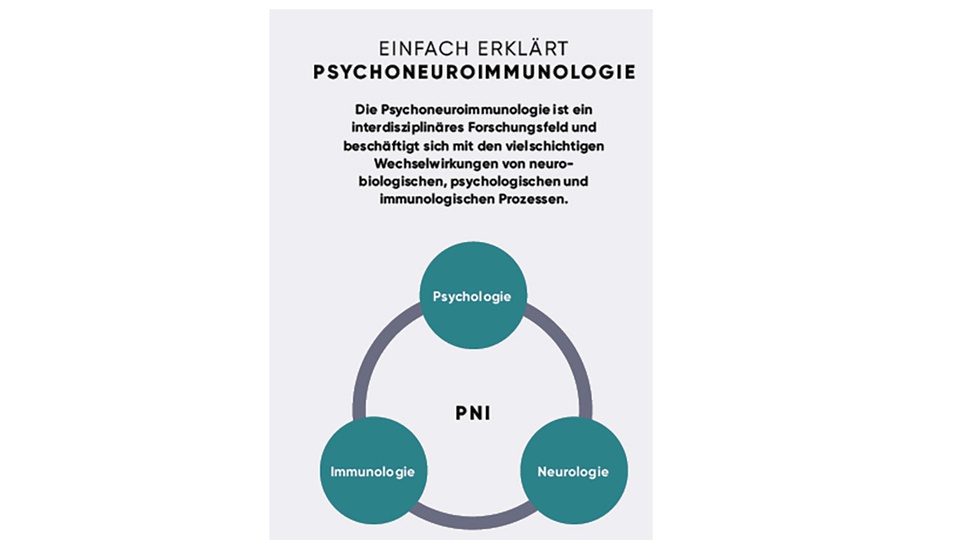

Zentral in der Psychoneuroimmunologie oder genauer Psychoneuroimmunoendokrinologie ist die Erkenntnis, dass neurobiologische, psychologische und immunologische Prozesse nicht isoliert funktionieren, sondern in einem komplexen Netzwerk miteinander verflochten sind.

Komplexes Fachgebiet

Obwohl Robert Ader das Fachgebiet schon 1974 durch Experimente zur konditionierten Immununterdrückung begründete, indem er experimentell nachwies, dass das Immunsystem „lernen“ kann und über das zentrale Nervensystem beeinflusst wird, ist die PNI ein junges, interdisziplinäres Forschungsgebiet. Sie vereint Erkenntnisse aus der Psychologie, der Neurologie und der Immunologie, aber auch aus Endokrinologie, Soziologie und den Sport- und Ernährungswissenschaften bis hin zu Religionswissenschaft und Theologie.

Alles hängt zusammen

Die biologische Grundlage bildet die Erkenntnis, dass Neurotransmitter und Hormone die Funktion des Immunsystems beeinflussen. Umgekehrt wirken Botenstoffe des Immunsystems auf das Nervensystem und damit auch auf das Hormonsystem. Wichtige Schnittstellen der PNI-Regelkreise sind Hypothalamus und Hypophyse, das vegetative Nervensystem, die Nebennieren und die Zellen des angeborenen und erworbenen Immunsystems.

Die Stressreaktion des Körpers hat in der PNI besondere Bedeutung. Sie ist grundsätzlich überlebensnotwendig, kann aber, wenn sie zu stark, zu häufig oder zu lange anhaltend vorhanden ist, zu nachhaltigen Veränderungen im Hormon- und Immunsystem führen – bis hin zur chronischen stillen Entzündung.

Anatomische und ontogenetische Grundlagen

Anatomische Schnittstellen

In der Peripherie liegen Nervenendigungen und Immunzellen – etwa Mastzellen – in engem räumlichen Zusammenhang, was eine direkte neuronal-immune Kommunikation ermöglicht. Zytokine können über Rezeptoren auf Nervenzellen wirken, während Immunzellen über Rezeptoren für Neuropeptide verfügen. Das ermöglicht eine bidirektionale Signalkommunikation.

Ontogenese und zelluläre Programmierung

Im Knochenmark stammen mesenchymale Stammzellen, die zur Regulation der hämatopoetischen Stammzellen (HSC) beitragen, vom Neuralleistengewebe ab – ebenso wie sympathische Neuronen. So entsteht eine frühe gemeinsame Basis zwischen Nervensystem und Immunsystem.

Neuroendokrine Regulatio

HPA-Achse und Zytokine

Proinflammatorische Zytokine (IL-1, IL-6, IL-10, TNF-α) aktivieren die HPA-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse); Cortisol wiederum unterdrück Immunreaktionen – ein wichtiges Regulationsprinzip. Glucocorticoide wirken immunsuppressiv, reduzieren proinflammatorische Zytokine und fördern antiinflammatorische Signale. Sie können jedoch auch die T-Zell-Funktion fördern.

Sympathikus, Adrenalin, Noradrenalin

Neurotransmitter wie Noradrenalin beeinflussen Immunzellen über adrenerge Rezeptoren (AR) wie β2-AR – z. B. in enterischen Makrophagen.

Neuropeptide, Histamin Und Opioide

Substanz P initiiert und verstärkt Immunreaktionen, indem es die Zytokinexpression fördert. Sie spielt eine Schlüsselrolle bei neurogener Entzündung, etwa in der Haut oder im Darm, und ist bei Erkrankungen wie Psoriasis oder Colitis ulcerosa beteiligt. Histamin fungiert sowohl als Immunmediator (z. B. bei allergischen Reaktionen und Gefäßdilatation) als auch als Neurotransmitter. Es vermittelt Symptome wie eine laufende Nase oder eine Hypotonie und wirkt über Mastzellaktivierung. Endogene Opioide regulieren die Immunaktivität über μ-, δ- und κ-Rezeptoren auf Immunzellen: Eine κ-Rezeptor-Aktivierung wirkt antientzündlich, μ-Rezeptor-Aktivierung hingegen aktivierend und proinflammatorisch.

• PNI definiert: Interdiziplinäres Feld der Wechselwirkungen zwischen Psyche, Nervensystem, Immunsystem – seit Ader 1974 etabliert

• Anatomie & Ontogenese: Enge Verbindung zwischen Immun- und Nervensystem – embryonal und funktionell

• HPA-Achse: Zytokine ↔ HPA-Achse ↔ Cortisol – zentral für immunologische Regulation

• Sympathikus & Neurotransmitter: Noradrenalin, Dopamin und Glutamat beeinflussen verschiedene Immunreaktionen.

• Neuropeptide & Mediatoren: Substanz P, Histamin, Opioide modifizieren Immunantworten.

• Zytokine & Kynurenin-System: Bridging-Mechanismen zwischen Immunität und Neurochemie

• Mikroglia & ZNS-Immunsystem: Zentrale Rolle bei Neuroinflammation und Psychiatrie

• Stress & Psyche: Chronischer Stress schwächt, positive Zustände stärken Immunität.

• Mikrobiom-Achse: Verbindung von Darm, Hirn und Immunität; wichtig bei Krankheiten.

• Klinik & Therapie: PNI ermöglicht integrative Behandlungskonzepte.

Glutamat und Dopamin

Glutamat induziert IL-8 und IL-10 in Lymphozyten. Dopamin kommt in Mikroglia, Lymphozyten und Makrophagen als Signalstoff vor. Es beeinflusst die Zytokinproduktion, Zellmigration und ist relevant bei Autoimmunerkrankungen. Zytokin-vermittelte Kommunikation und kynurenerge Achse Zytokine wirken nicht nur peripher, sondern auch im Gehirn, wo sie den Neurotransmitter-Metabolismus beeinflussen. So ist IL-6 beispielsweise im Liquor relevant bei Depressionen. Entzündungsstimuli aktivieren den Kynurenin-Pathway: Tryptophan wird durch IDO (Indolamin-2,3-Dioxygenase) in Kynurenin umgewandelt, was den Serotoninspiegel reduziert und die Immuntoleranz fördert. Ein integriertes Netzwerk aus Zytokinen und Kynurenin ist zentral für Neuroimmunkommunikation und beeinflusst die neuronale und immunologische Balance.

Mikroglia, Neuroinflammation und psychische Störungen

Die Mikroglia agiert als Immunsystem des Gehirns und ist wesentlich an der Regulation der Neuroplastizität beteiligt, sowohl auf struktureller als auch auf funktioneller Ebene. Zudem spielt sie eine Schlüsselrolle beim sogenannten Synapsen-Pruning, einem physiologischen Prozess der synaptischen Eliminierung. Dabei werden ineffiziente oder überflüssige synaptische Verbindungen selektiv entfernt, um eine optimierte neuronale Verschaltung zu gewährleisten. Die Mikroglia kann durch verschiedene Stressoren aktiviert werden, wobei eine gesteigerte Mikroglia-Aktivität insbesondere bei psychischen Erkrankungen (z. B. Depression, posttraumatische Belastungsstörung) verbreitet ist. Stress- und psychologische Belastung erhöhen die Zytokinspiegel und stehen mit neurodegenerativen Veränderungen in Verbindung.

Die Infiltration peripherer Immunzellen ins ZNS ist bei Entzündung möglich, etwa durch Veränderungen an der Blut-Hirn-Schranke. Funktionelle oder strukturelle Störungen bzw. Durchlässigkeitsveränderungen können durch chronischen Stress, Infektionen, Autoimmunerkrankungen oder psychische und neurodegenerative Erkrankungen entstehen.

Stress, Psyche und Immunität

Akuter Stress stärkt kurzfristig das angeborene Immunsystem, chronischer Stress hingegen führt zu einer Erhöhung des Cortisolspiegels, einem Abfall der natürlichen Killerzellen und einer Lymphozyten-Dysregulation – das Immunsystem wird geschwächt. Psychische Faktoren wie Depression, Angst oder unterdrückter Ärger wirken negativ auf Immunparameter (z. B. CD8+-T-Zellen oder IL-2-Rezeptoren). Positive Emotionen wie soziale Einbindung und Resilienz sind hingegen immunstärkend.

Mikrobiom und Darm-Hirn-Immunsystem-Achse

Das Mikrobiom beeinflusst sowohl das Nervensystem als auch die Immunentwicklung: Mikroben fördern die Darmphysiologie, das viszerale Schmerzverhalten und die Reifung des Immunsystems. Dysbiosen werden mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen in Verbindung gebracht; Veränderungen im Mikrobiom beeinflussen systemische Zytokinspiegel.

Klinische Perspektiven

Psychotherapien, Stressmanagement und Resilienz-Strategien können den Cortisolspiegel reduzieren und immunologische Funktionen verbessern. Anti-inflammatorische Ansätze bei Depression (z. B. Anti-TNF) zeigen vielversprechende Ergebnisse. Die PNI liefert eine wissenschaftliche Basis für ganzheitliche Therapien, die sowohl psychische als auch immunologische Gesundheit berücksichtigen – relevant für Autoimmunerkrankungen, stressbedingte Erkrankungen und die mentale Gesundheit.

PNI und Prävention

Chronischer Stress und negative Emotionen können das Immunsystem schwächen und die Anfälligkeit für Infektionen erhöhen. Da die PNI den Menschen ganzheitlich betrachtet und anerkennt, dass Faktoren wie Lebensstil, Ernährung und psychisches Wohlbefinden zusammenwirken, können präventive Maßnahmen ergriffen werden, um die Abwehrkräfte zu stärken und Krankheiten vorzubeugen. Dazu zählen:

• Psychische Interventionen: Sowohl Stressbewältigung, Entspannungs- und Atemübungen sowie Meditation als auch psychotherapeutische Ansätze können die körperliche Gesundheit nachhaltig fördern.

• Bewegung und Ernährung: Regelmäßige körperliche Aktivität und eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten unterstützen das Immunsystem.

• Soziale Komponenten: Ein unterstützendes soziales Umfeld und das Gefühl der Wertschätzung können ebenfalls zur Gesundheit beitragen.

Sabine_Klimpt.jpg)