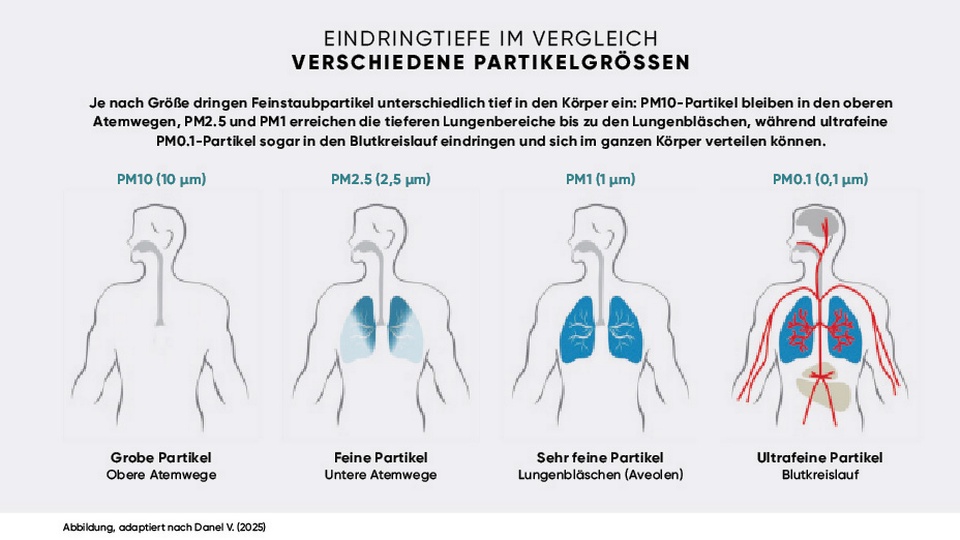

Der Großteil der durch Luftverschmutzung ausgelösten Gesundheitsprobleme entsteht durch feine, in der Luft suspendierte organische und anorganische Partikel, die ihren Ursprung vor allem in Abgasen des Straßenverkehrs und der Verbrennung von festen und flüssigen Stoffen haben. Diese sind durch ihren aerodynamischen Durchmesser charakterisiert, wobei die schon länger standardmäßig in Messungen erfassten Partikel einen Durchmesser von 10 μm haben (PM10), während für die menschliche Gesundheit besonders relevante Partikel einen Durchmesser von unter 2,5 μm besitzen (PM2.5). Beide Partikelgrößen fallen im Deutschen unter den Begriff „Feinstaub“. In den letzten Jahren wurden vermehrt auch „ultrafeine“ Partikel mit Durchmessern von < 100 nm (PM0.1) untersucht. Nur PM2.5 oder kleinere Partikel können bis in tiefere Lungenabschnitte penetrieren (siehe Abb., S. 40). Die Pathogenität von Partikeln wird insgesamt durch ihre Größe, chemische Zusammensetzung, Herkunft, Löslichkeit und die Fähigkeit, reaktive Sauerstoffspezies (z. B. Superoxid Anionen (O2•-), Wasserstoffperoxid (H2O2) und Hydroxylradikale (HO•)) zu generieren, definiert. Dabei hat sich gezeigt, dass PM0.1 eine höhere biologische Reaktivität zeigen, da sie bis in die Bronchiolen vordringen können und durch ihre hohe Anzahl insgesamt eine größere Gesamtoberfläche aufweisen. Hydroxylradikale sind einer der Hauptauslöser von irreversiblen oxidativen DNA-Schäden und damit von Mutagenität und Karzinogenität. Es konnte gezeigt werden, dass feine Partikel die zelluläre DNA jedoch nicht nur schädigen, sondern zudem Reparaturmechanismen unterdrücken und die Replikation von schadhaften DNA-Fragmenten fördern. Darüber hinaus sind PM2.5 mit der Induktion von Zytokinen und proinflammatorischen Makrophagen assoziiert, die Lungenzellen schädigen.

Feinstaub tötet

Am besten in Studien untersucht ist der Einfluss von Feinstaub auf den Endpunkt Mortalität, wobei sich die geschätzten Todeszahlen durch Exposition von PM2.5 jährlich auf 391.000 Personen in der EU und 7 Millionen weltweit belaufen. Die bisher durchgeführten Kurz- und Langzeitstudien zeigen einen signifikanten kausalen Zusammenhang zwischen eingeatmeten Feinstaubpartikeln und der Mortalität, welche auch die höchste Bedeutung für sozioökonomische Auswirkungen hat.

Ein besonderer Fokus der Forschung liegt mittlerweile auf jungen Kindern, deren Lungen und Immunsysteme noch nicht vollständig entwickelt sind und die Luftschadstoffen aufgrund einer höheren Atemfrequenz und meist längerer Aufenthaltsdauer im Freien vermehrt ausgesetzt sind. Die meisten Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen der Exposition von PM2.5 und dem Auftreten von Asthma und anderen Lungenerkrankungen. Kinder mit Asthma reagieren wiederum sensibler auf eine hohe Schadstoffbelastung als gesunde Kinder.

Partikel ist nicht gleich Partikel

Im Fall von Waldbränden, die in den letzten Jahrzehnten weltweit vermehrt und großflächiger auftraten, besteht etwa 90 % der Partikelmasse aus PM2.5. Verglichen mit PM2.5 aus anderen Quellen wie Abgasen zeigen die dort entstehenden Partikel jedoch aufgrund ihrer Zusammensetzung und dem höheren Anteil an submikronen Teilchen (0,1–1 μm) eine erhöhte Toxizität bei äquivalenter Dosis. In einer multinationalen Studie war das Risiko für Hospitalisierungen aufgrund verschiedener pulmonaler Erkrankungen durch bei Waldbränden entstandene PM2.5 höher als durch PM2.5 anderen Ursprungs. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass Individuen mit höherer chronischer PM2.5-Belastung (bspw. durch den Wohnort) einem höheren Hospitalisierungsrisiko durch die Partikelbelastung bei Waldbränden ausgesetzt sind. Grund dafür könnten bereits bestehende inflammatorische Prozesse und eine durch die chronische Exposition eingeschränkte Lungenfunktion sein.

Entwicklung in Österreich und der EU

Das Umweltbundesamt veröffentlicht für Österreich jährlich einen Bericht zu den Emissionstrends der PM10 und PM2.5 und stellt ein tagesaktuelles Dashboard zur Luftgüte an verschiedenen Standorten zur Verfügung. Geosphere Austria veröffentlicht darüber hinaus europaweite Luftqualitätsvorhersagen für Feinstaub. Von 1990 bis 2022 haben die PM10-Emissionen in Österreich um 37 % abgenommen, was auf den Rückgang der Emissionen durch den Straßenverkehr und im Kleinverbrauch sowie eine Verminderung des grenzüberschreitenden Ferntransports zurückzuführen ist. Die aktuellen Richtwerte der WHO, die auf neueren Studienergebnissen zur Auswirkung von Luftschadstoffen auf die Gesundheit basieren, werden in vielen Gebieten trotzdem noch überschritten (2023 Überschreitung der PM2.5-Richtwerte der WHO an allen österreichischen Messstellen). Die flächendeckende Messung des PM2.5-Wertes wurde erst Anfang der 2000er-Jahre etabliert, eine Messstelle für PM1 gibt es nur an einem österreichischen Standort (Illmitz im Burgenland). PM0.1 werden nicht erfasst.

Aus den gemessenen PM2.5-Werten und Studien zur Auswirkung auf die Mortalität kann für Österreich auch die zu erwartende Verminderung der Lebenserwartung aufgrund der Feinstaubbelastung regional differenziert ermittelt werden. Die Berechnung auf Basis der Durchschnittswerte von 2003 und 2004 ergab dabei für die am höchsten belastete Region Graz eine Reduktion der Lebenserwartung um 17 Monate, für Wien um 11–12 Monate.

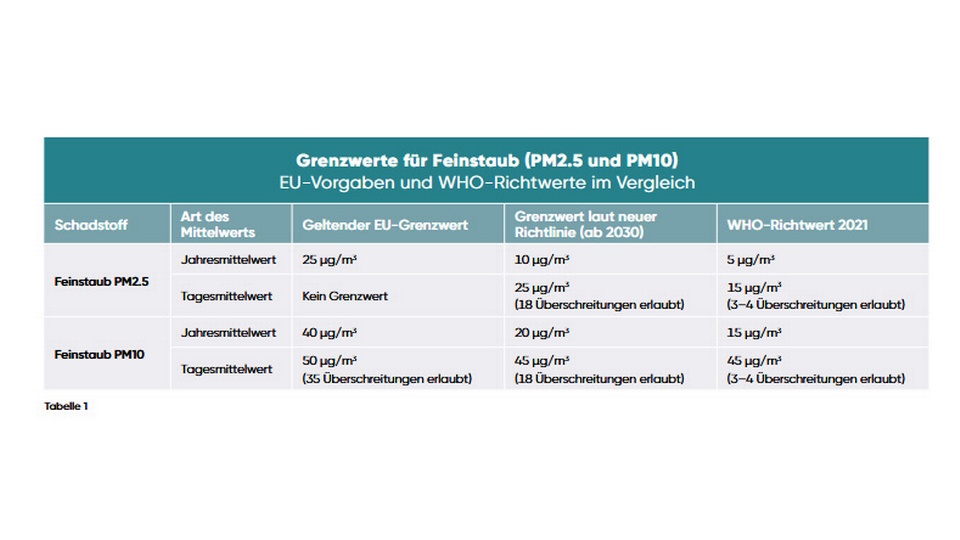

Basierend auf den WHO-Richtwerten von 2021 wurde von der EU-Kommission im November 2024 die neue Luftqualitätsrichtlinie veröffentlicht, deren nationale Umsetzung innerhalb von zwei Jahren durchzuführen ist (siehe Tabelle 1, oben). Die Konzentration von Luftschadstoffen soll dadurch bis 2050 auf ein die menschliche Gesundheit und Umwelt nicht mehr belastendes Niveau gesenkt werden. Ab 2030 sind als Zwischenziel neue Grenzwerte, u. a. von NO2 und PM2.5, einzuhalten und sogenannte Großmessstellen einzuführen. Diese sogenannten „Supersites“ messen auch Luftschadstoffe und Eigenschaften, die bisher nicht standardmäßig erfasst wurden, darunter ultrafeine Partikel (PM0.1), die chemische Zusammensetzung der PM2.5 und das oxidative Potenzial des Feinstaubs. Die von der EU empfohlenen Werte liegen aufgrund von Überlegungen zur Umsetzbarkeit und wirtschaftlichen Umständen jedoch immer noch über denen der WHO, die bei Nicht-Einhaltung ihrer Empfehlungen auf erhebliche gesundheitliche Risiken verweist.

Eine besondere Sauerstoffverbindung

Ein weiterer Einflussfaktor auf die pulmonale Gesundheit und die Gesamtmortalität stellt Ozon dar. Dieses wird in die täglichen Messungen zur Luftqualität einbezogen und erreicht seine Höchstwerte in Europa normalerweise in den Sommermonaten, wobei die Belastung in Österreich zuletzt unter dem langjährigen Durchschnitt lag. Bodennahes Ozon entsteht durch komplexe Reaktionen von Vorläufersubstanzen wie Stickstoffoxiden und Sonnenlicht. Es kann die Atemwege reizen und die Lungenfunktion beeinträchtigen und spielt v. a. bei durch Vorerkrankungen empfindlicheren Personen eine Rolle. Für Ozon sind in Österreich Schwellenwerte etabliert, bei deren Erreichen die Bevölkerung informiert wird. Der Informationsschwellenwert von 180 μm/m3 wurde in Österreich 2024 an zwei Tagen und fünf Messstellen überschritten. Durch die neue EU-Richtlinie sollen Informationsschwellen und entsprechende Warnsysteme nun auch für Feinstaub eingerichtet werden.

Schutzmaßnahmen und das umstrittene Tempo 100

Zur Informationsbeschaffung im Alltag wird vom Umweltbundesamt die App „European Air Quality Index“ der Europäischen Umweltagentur empfohlen, die auf verlässlichen Daten beruht. Die in Wetter-Apps integrierten Informationen zur Luftqualität ziehen nicht immer nachvollziehbare Daten heran und können sich daher in ihren Einschätzungen von den offiziellen Daten unterscheiden. Ist der Luftqualitätsindex schlecht, sollten intensive Sporteinheiten im Freien aufgrund der erhöhten Atemfrequenz möglichst vermieden werden. Durch die bei Anstrengung vermehrte Mundatmung können Schadstoffe nahezu ungefiltert in die Lunge vordringen. Für Personen mit Vorerkrankungen wird diese präventive Maßnahme besonders empfohlen.

Das viel umstrittene Tempo 100 auf Autobahnen könnte zum Erreichen der neuen EU-Ziele einen Teil beitragen, da ein PKW bei 100 km/h im Schnitt bspw. um 51 % weniger Stickstoffoxide und um 35 % weniger Feinstaub emittiert als bei 130 km/h. Aus gesundheitlicher Sicht sind PM aus Abgasemissionen und Dieselaggregaten besonders kritisch zu sehen, weshalb diese neben Maßnahmen für Heizungssysteme und im Bausektor laut dem Umweltbundesamt ein Ansatzpunkt sein sollten.Die Feinstaubproblematik ist nur eines von vielen wichtigen Umweltthemen, mit denen sich die „Pharmacists for Future“ auseinandersetzen. Mehr dazu in unserer aktuellen Podcast-Episode.

QuelleN

• Danel V.: Airborne particulate matter and their health effects. Encyclopedia of the Environment; 2025 (Zugriff am 02.07.2025)

• European Respiratory Society: Forum of International Respiratory Societies: The global impact of respiratory disease (2021), 3. Auflage

• Umweltbundesamt Deutschland: Abschlussbericht – Einfluss des Klimawandels auf die Morbidität und Mortalität von Atemwegserkrankungen (2021)

• Umweltbundesamt GmbH: Jahresbericht der Luftgütemessungen in Österreich 2023 (2024)

• Umweltbundesamt GmbH: Abschätzung der Gesundheitsauswirkungen von Schwebestaub in Österreich (2005)

Weitere Literatur auf Anfrage

-Mat-Stefanic.jpg)