Da sich die Thematik der Mangelernährung wie ein roter Faden durch die einzelnen Teile dieser Artikelserie zieht, widmet sich nun dieser Beitrag dem terminalen Stadium chronisch-destruktiver Leberprozesse: der Leberzirrhose. Charakteristisch für dieses Krankheitsbild sind eine ausgeprägte Eiweißmangelernährung und eine begleitende Sarkopenie. Beide Faktoren beeinflussen Prognose und Langzeitüberleben in hohem Maße. Die Prävalenz der Mangelernährung bei Leberzirrhose ist abhängig vom Schweregrad und liegt in etwa bei über 60 %.1

Ätiologie und Einteilung der Leberzirrhose

Die Ätiologie der Leberzirrhose ist vielfältig. An erster Stelle stehen chronischer Alkoholabusus und die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, die über eine progressive Schädigung der Hepatozyten zur Leberfibrose führen. Im Verlauf kommt es zur Zunahme von Bindegewebe und zu Umbauprozessen des Leberparenchyms, was schließlich den irreversiblen Funktionsverlust des Lebergewebes zur Folge hat.1

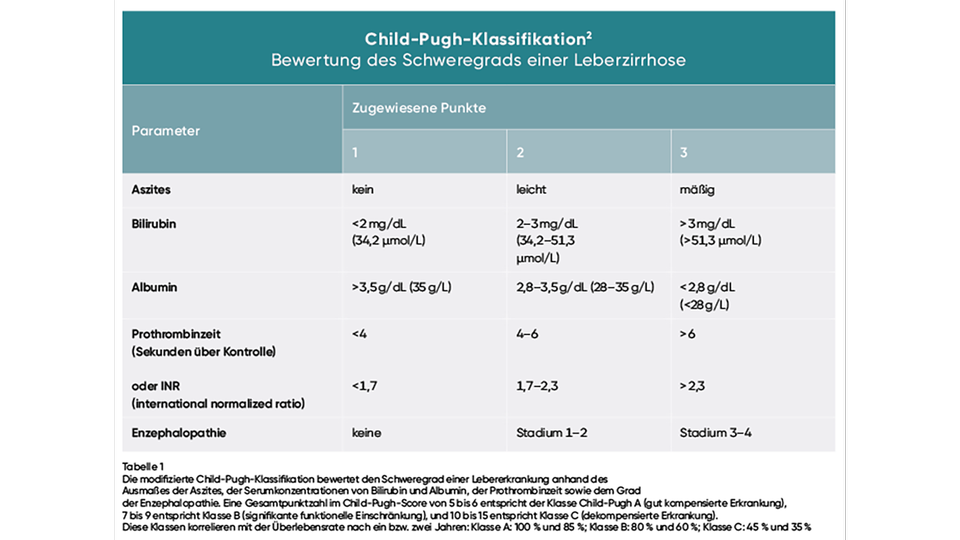

Der Schweregrad der Zirrhose wird klinisch anhand des Child-Pugh-Scores beurteilt (siehe Tabelle 1). Dieser berücksichtigt die Parameter Serumalbumin, Bilirubin, das Vorliegen einer hepatischen Enzephalopathie, das Ausmaß der Aszites sowie den Quick-Wert bzw. den INR-Wert. Der Score erlaubt eine Einteilung in die Stadien A bis C und liefert eine prognostische Einschätzung der Leberfunktion sowie der Ein-Jahres Überlebenswahrscheinlichkeit.2,3

Verlauf der Leberzirrhose

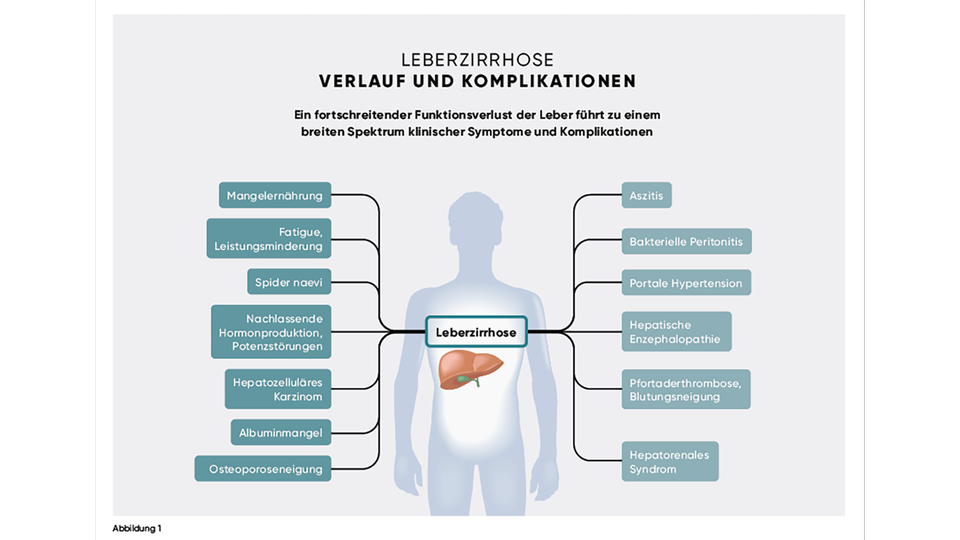

Die Leber erfüllt zentrale metabolische, synthetische und entgiftende Funktionen, darunter der Abbau von Metaboliten und Toxinen, die Produktion von Albumin und Gerinnungsfaktoren sowie die Bildung der Galle. Ein fortschreitender Funktionsverlust infolge fibrotischer Umbauprozesse und Zirrhose führt zu einem breiten Spektrum klinischer Symptome und Komplikationen (siehe Abb. 1).

Zu Beginn zeigen sich meist unspezifische Allgemeinsymptome wie Fatigue, Leistungsabfall, Flatulenz und Diarrhoe. Im weiteren Verlauf treten charakteristische dermatologische und endokrine Zeichen auf, darunter Spider naevi (sternförmige Gefäßerweiterungen der Haut), Palmarerytheme und Juckreiz. Auch hormonelle Dysregulationen führen zu Gynäkomastie, Potenzstörungen, Hodenatrophie und Menstruationsunregelmäßigkeiten.

Mit zunehmender Fibrosierung können Kanäle der Leber unterbrochen werden, wodurch beispielsweise produzierte Gallenflüssigkeit nicht mehr zur Gallenblase transportieren werden kann. Auch der Zugang zu sauerstoffreichem Blut in der Leber wird durch die Umbauprozesse behindert, wodurch es zu einer portalen Hypertension kommt. Diese begünstigt die Entwicklung von Ösophagus- und Fundusvarizen, Aszites und Splenomegalie. Durch die beeinträchtigte Albuminbildung wird die Flüssigkeitsretention im Bauchraum verstärkt (Aszitesbildung) und das Risiko einer spontanen bakteriellen Peritonitis erhöht. Varizenblutungen können lebensbedrohlich verlaufen.4,5

Durch die unzureichende hepatische Entgiftung kommt es zur Akkumulation neurotoxischer Substanzen, insbesondere Ammoniak, das die Blut-Hirn-Schranke passieren kann und die Entwicklung einer hepatischen Enzephalopathie bis hin zum Coma hepaticum begünstigt.5

Etwa ein Fünftel der Patient:innen mit fortgeschrittener Zirrhose entwickeln eine Pfortaderthrombose, begünstigt durch portale Hypertension und Veränderungen der Hämostase. Trotz eines erhöhten Blutungsrisikos besteht zugleich eine prothrombotische Tendenz infolge der gestörten Balance von Gerinnungs- und Antikoagulationsfaktoren.4,5

Der Funktionsverlust der Leber kann auch andere Organsysteme betreffen. Beim hepatorenalen Syndrom erhöht sich das Risiko für ein prärenales Nierenversagen. Die Pathophysiologie ist bis heute nicht vollständig geklärt. Man geht davon aus, dass es infolge von Kreislaufdysregulation und Aszites-induziertem Volumenmangel zu einer kompensatorischen RAAS-Verstärkung und der Aktivierung des sympathischen Nervensystems kommt, wodurch die Durchblutung und die Funktion der Glomeruli abnehmen. Des Weiteren weisen Patient:innen durch die eingeschränkte Bildung von Gerinnungsfaktoren und anderer Proteine eine erhöhte Infektanfälligkeit, gestörte Wundheilung sowie ausgeprägte Malnutrition und Kachexie mit Muskelatrophie auf. Als Spätfolge besteht ein deutlich erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines hepatozellulären Karzinoms.4,5

Assessment und Ernährungstherapie

Bei Patient:innen mit Leberzirrhose sollte grundsätzlich ein Screening auf Mangelernährung erfolgen. Die Beurteilung des Ernährungszustands gestaltet sich allerdings schwierig. Durch Aszites, Ödeme und eine eingeschränkte hepatische Proteinsynthese ist der Body-Mass-Index (BMI) als Bewertungsinstrument unzuverlässig.

Zur Erfassung von Muskelmasse und -funktion werden daher häufig radiologische Methoden wie Computertomographie (CT) oder Dual-Energy-X-Ray-Absorptiometrie (DEXA) eingesetzt. Sie ermöglichen eine quantitative Beurteilung der Skelettmuskelmasse, während die Handkraftmessung als validiertes Tool die Muskelfunktion erfassen kann.1

Der Ruheenergieumsatz von Patient:innen mit Leberzirrhose liegt im Mittel bei etwa 22–27 kcal/kg Körpergewicht/Tag und entspricht damit dem von gesunden Erwachsenen. Bei der Messung des Gesamtenergieverbrauchs zeigt sich jedoch ein erhöhter Bedarf. Im Schnitt beträgt er rund 130 % des Ruheumsatzes, vergleichbar mit dem Energieverbrauch bei Personen mit sitzendem Lebensstil.1

Kohlenhydratstoffwechsel

Durch die Leberzellschädigung und fortschreitende Fibrosierung ist die metabolische Leistungsfähigkeit der Leber deutlich eingeschränkt, insbesondere im Bereich des Kohlenhydratstoffwechsels. Während gesunde Personen über ausreichende hepatische Glykogenspeicher verfügen, führt bereits eine nächtliche Nahrungskarenz bei Patient:innen mit Leberzirrhose zu einer vorzeitigen Entleerung dieser Speicher.

Die Folge ist eine frühzeitige Aktivierung der Gluconeogenese aus Aminosäuren, wodurch körpereigene Proteine vermehrt als Energiequelle herangezogen werden. Dieser metabolische Zustand ähnelt dem von gesunden Personen nach mehrtägigem Fasten. Diese katabole Stoffwechsellage trägt wesentlich zum Protein- und Muskelabbau (Sarkopenie) bei.1,6

Proteinstoffwechsel

Der Proteinstoffwechsel bei Leberzirrhose ist durch eine gesteigerte Proteinkatabolie und eine verminderte hepatische Proteinsynthese charakterisiert. Infolgedessen ist die Entgiftungsfunktion der Leber erheblich belastet, und die übermäßige Anhäufung von Stickstoffmetaboliten führt zu einer Hyperammoniämie.

Im Aminosäurenprofil zeigt sich ein typisches Muster: Es kommt zu einer Erhöhung der aromatischen Aminosäuren (Phenylalanin, Tyrosin, Tryptophan) sowie des schwefelhaltigen Methionins, die überwiegend hepatisch metabolisiert werden. Im Gegensatz dazu sind die verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAA: Leucin, Isoleucin, Valin), die primär in der Skelettmuskulatur verstoffwechselt werden, häufig erniedrigt.1 Unter regelmäßiger Kontrolle der Blutspiegel kann bei stabiler Leberzirrhose eine Proteinzufuhr von bis zu 1,2 g/kg Körpergewicht/Tag erfolgen. Aufgrund des hohen Risikos für Mangelernährung und Sarkopenie wird bei dekompensierter oder stark mangelernährter Zirrhose eine Zufuhr von bis zu 1,5 g/kg Körpergewicht/Tag empfohlen.1 Hervorzuheben sind besonders pflanzliche Proteinquellen, die aufgrund ihres höheren Ballaststoffanteils das Darmmikrobiom beeinflussen und den intraluminalen pH-Wert senken, sodass die Stickstoffausscheidung über den Stuhl deutlich erhöht wird, ähnlich dem Wirkprinzip der therapeutisch eingesetzten Lactulose.5

Mikronährstoffe und Mineralien

Bei sowohl alkoholisch als auch metabolisch bedingten Lebererkrankungen treten häufig Zink- und Selenmängel auf. Eine orale Zinksupplementierung kann sich günstig auf den Stickstoffmetabolismus auswirken, indem Zink die Ammoniakspiegel senkt und die Harnstoffsynthese verbessert.

Bei Zink-Serumspiegeln von 50–70 µg/dl wird eine Substitution von 50 mg elementarem Zink pro Tag empfohlen; bei Werten unter 50 µg/dl kann die Dosis auf 75 mg/Tag erhöht werden. Die ESPEN-Leitlinie rät bei klinischem Verdacht auf einen Zinkmangel zu einer empirischen Supplementierung über zwei Wochen mit anschließender Laborkontrolle.

Besonders bei alkoholbedingter Leberzirrhose besteht zudem ein Mangel an wasserlöslichen Vitaminen, insbesondere den B-Vitaminen. Vitamin B1 (Thiamin) nimmt hierbei eine Schlüsselrolle im Energiestoffwechsel ein, da es bei mangelernährten Patient:innen vor Beginn der Ernährungstherapie und insbesondere bei Verdacht auf ein Refeeding-Syndrom zwingend substituiert werden sollte.1,6

Ernährungsintervention und praktische Empfehlungen

In der klinischen Praxis zeigt sich häufig, dass Betroffene weniger als 50 % der angebotenen Mahlzeiten im Krankenhaus zu sich nehmen. Kann der Energiebedarf über die reguläre Ernährung nicht gedeckt werden, ist der Einsatz von oralen Trinknahrungen indiziert.

Längere Nahrungskarenz sollte konsequent vermieden werden. Empfohlen werden kohlenhydratreiche Spätmahlzeiten und eventuell nächtliche Gaben von Trinknahrungen, ergänzt durch ein frühes Frühstück, um den Eiweißstoffwechsel zu stabilisieren und den nächtlichen Katabolismus zu reduzieren.1,6 Bei Patient:innen mit hepatischer Enzephalopathie können leberadaptierte Aminosäurelösungen mit einem erhöhten Anteil an verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAA) eingesetzt werden. Diese sollen das gestörte Aminosäureprofil im Plasma normalisieren und die Symptomatik der Enzephalopathie verbessern.7

Prä- und Probiotika haben insbesondere in der perioperativen Phase einer Lebertransplantation klinische Relevanz. Studien zeigen, dass die kombinierte Gabe von Präbiotika und Probiotika mit Bakterienstämmen der Familien Lactobacillaceae, Bifidobacteriaceae und Leuconostocaceae signifikant zur Reduktion der Gesamtinfektionsrate und zur Verkürzung der Krankenhausverweildauer beitragen kann.1,6

Quellen

1 Diana Rubin & Klaus Winckler: Praxishandbuch Ernährungsmedizin (2023); Elsevier

2 UpToDate, Inc. Child-Pugh classification of severity of cirrhosis (2025)

3 NHS/ SPS - Specialist Pharmacy Service. Calculating and using the Child-Pugh score (2024)

4 Bergamin I, et al.: Klinisches Management von Patienten mit Leberzirrhose. Schweizer Gastroenterologie 2021; 2, 119–127

5 S2k-Leitlinie: Komplikationen der Leberzirrhose (2018), AWMF Reg.Nr. 021-017

Weitere Quellen auf Anfrage