Die Grenzen zwischen Heilmittel und Suchtstoff verschwammen, und Apotheken galten als Orte, an denen Innovation, Hoffnung und Risiko oft Hand in Hand gingen.

Zahlreiche dieser Stoffe wurden ohne größere Bedenken beworben, verschrieben und abgegeben – sei es als Schmerzmittel, Aufputschmittel oder Schlafmittel. Nicht selten wurden sie von angesehenen Persönlichkeiten und Wissenschaftler:innen getestet und öffentlich gelobt. Erst allmählich – mit zunehmendem Wissen um die Nebenwirkungen, Suchtpotenziale und gesellschaftlichen Auswirkungen – setzten tiefgreifende Regulierungen und gesetzgeberische Maßnahmen ein.

Morphin, benannt nach Morpheus, dem griechischen Gott der Träume

1804 entdeckte der deutsche Apotheker Friedrich Wilhelm Anton Sertürner das Morphium, das als Morphin ein weit verbreitetes Schmerz- und Suchtmittel wurde. Die Verletzten in den beiden Weltkriegen wurden damit ruhiggestellt, was nicht selten zu einer Abhängigkeit führte.

Heroin sollte „heroisch“ machen

Bei der Suche nach einem nicht suchterzeugenden Morphin-Ersatz stieß man auf das stark wirkende Heroin. 1898 brachte die Firma Bayer das neue, angeblich harmlose Wundermittel gegen vielfältigste Beschwerden auf den Markt. Heroin wurde wie Aspirin vermarktet, entwickelte sich aber zur gefährlichsten aller illegalen Drogen. Nachdem 1912 in der Haager Opiumkonvention Heroin in dieselbe Kategorie wie Morphin oder Kokain eingestuft worden war, wurde das Medikament immer zurückhaltender verschrieben.

Kokain, isoliert aus Erythroxylon coca

Etwa um 1880 tauchte eine neue Wunderdroge auf, die lange Zeit als unschädliches Stimulans betrachtet wurde – das Kokain. Österreich war an der Verbreitung von Kokain in Europa stark beteiligt: Die Novara, eine von der österreichischen Kriegsmarine ausgestattete Expedition, brachte von ihrer Weltumseglung 1857 bis 1859 erstmals größere Mengen Kokablätter nach Europa. Erst dadurch wurde es möglich, Kokain rein darzustellen, 1884 gelang dem deutschen Medikamentenhersteller Merck die Synthese.

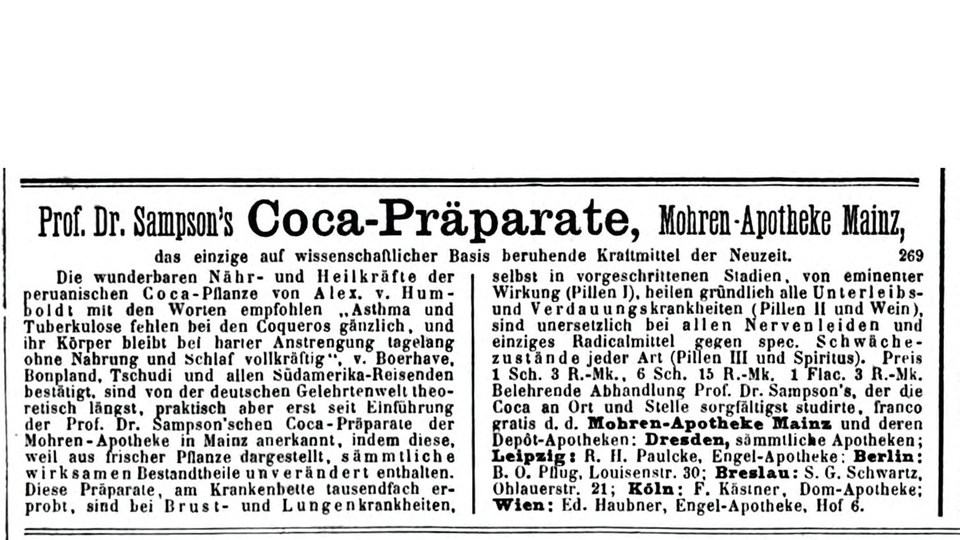

Berühmte Wissenschaftler wie Sigmund Freud gebrauchten und schätzten Kokain. Apotheken bewarben „Dr. Sampson’s Coca-Präparate“ und bis 1903 enthielt das vom Apotheker John Pemberton erfundene Coca-Cola etwa 250 mg Kokain pro Liter.1 Von der Harmlosigkeit des Alkaloids überzeugt, stellte die Firma Richter (Ankerwerk in Rudolstadt) Ärzten um 1900 fertige Rezeptvordrucke für Cocain-Verschreibungen zur Verfügung.

Nur sehr langsam setzte sich die Erkenntnis durch, dass Kokain doch nicht so harmlos sei, und erst 1913 wurde das erste Gesetz zur Bekämpfung des Kokainmissbrauches erlassen. Doch noch 1917 hatte der an schwerem Asthma leidende Schriftsteller Peter Rosegger offensichtlich keine Probleme, ein kokainhaltiges Inhalationsmittel („Tucker’s Asthma Specific“2) rezeptfrei zu erhalten. In einem Brief an seinen Freund und Kollegen Hans Fraungruber beschreibt er die Inhalation folgendermaßen: „... ist ohne ärztliche Erlaubnis, weil unter allen Umständen unschädlich zu brauchen ... Apparat u. Flüssigkeit ist zu haben bei E. Schmid, Finkenrain 13 in Bern.“3

Internationale Bemühungen zur Kontrolle

Ein Meilenstein auf dem Wege zu einer umfassenden internationalen Kontrolle der heute als Suchtgifte bezeichneten Arzneistoffe war die 1909 in Shanghai zusammengetretene Opiumkonferenz. Es folgten die Haager Opiumkonvention von 1912 und das Genfer Abkommen über Betäubungsmittel von 1925, die die Grundlagen für die meisten nationalen und internationalen Regelungen bildeten.

Situation in Österreich

Das Giftgesetz vom 23. Oktober 1928 mit den Durchführungsverordnungen4 setzte das Haager und Genfer Abkommen um, mit dem Ziel, die zunehmende Problematik der Rauschgiftsucht durch präventive Maßnahmen zu bekämpfen. Für den Verkauf von Suchtgiften wurden große Beschränkungen festgelegt, bei der Verschreibung mussten besondere Vorschriften eingehalten werden und Apotheker:innen über Vorräte und Abgaben Aufzeichnungen führen.

Cannabis zwischen Arznei und Geheimmittel

Als Kuriosum erscheint aus heutiger Sicht die Anwendung von Cannabis-Zigaretten als inhalative Arzneiform. So wurden im frühen 20. Jahrhundert verschiedene sogenannte Asthma-Zigaretten produziert. Während lokale Apotheker:innen nach grundsätzlich bekannten Rezepten arbeiteten, Apotheker Julius v. Trnkóczy verwies beispielsweise in seinen Inseraten auf die offizielle Bewilligung der Krainer Landesregierung, brachte die Pariser Pharmafirma Grimault & Co. „Indische Cigaretten aus Cannabis“ als Geheimmittel gegen Krampfhusten, Heiserkeit, Gesichtsschmerzen und Schlaflosigkeit auf den Markt.

Nun beschäftigten sich auch Pharmazeutische Chemiker mit dem indischen Hanf. Apotheker Dr. Max Czerkis etwa, der 1906 seine Analysen und Experimente „Ueber Cannabinol, den wirksamen Bestandteil des Haschisch“ im Laboratorium seiner Apotheke („Zum heiligen Geist“, Wien I., Operngasse 16) durchführte. Die Wirkung der Droge beschrieb er folgendermaßen: „Wir werden, wenn wir Haschisch genommen haben, zum Spielball jeden Eindrucks (…), die Gedanken werden auf eine Menge verschiedenartigster Dinge gelenkt, und zwar mit einer Raschheit und Klarheit, die wirklich wunderbar ist.“5

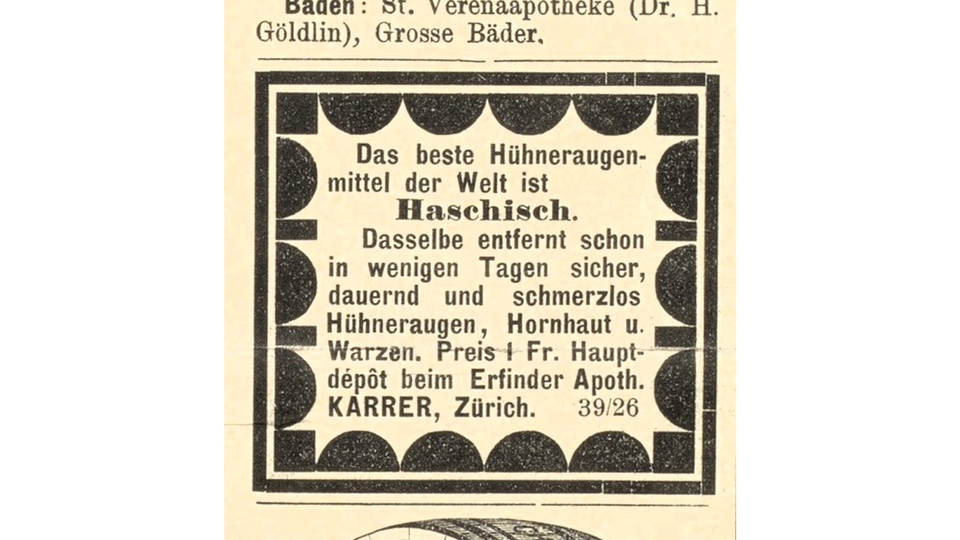

Seit den späten 1880er-Jahren entwickelten zahlreiche Apotheken Hühneraugen-Tinkturen, die fast durchwegs ähnlich zusammengesetzt waren: Mischungen von Collodium, Salicylsäure und Extractum Cannabis indicae. Der Züricher Apotheker Otto Karrer ließ sein Hühneraugen-Heilmittel am 23. Januar 1893 unter der Marke

„Haschisch“ beim Amt für geistiges Eigentum eintragen. In Österreich waren ähnliche Hühneraugentinkturen unter den Bezeichnungen „Sikorski“, „Kranich“, „Würfling“, „Golienski“, „Barkowski“ und „Bongratz“ bekannt. Die mit Cannabisextrakt versetzten Hühneraugenmittel erhielt man bis in die 1920er-Jahre rezeptfrei. Siehe Abbildung Inserat „Haschisch, das beste Hühneraugenmittel der Welt“.

Barbiturate, als Hypnotika längst obsolet

1903 kam als erstes Schlafmittel aus der Gruppe der Barbiturate, die Diethylbarbitursäure, in die Apotheken. Unter dem Handelsnamen „Veronal“ gingen die Tabletten der Firma Merck in die Pharmazie- und Kriminalgeschichte ein. In den folgenden Jahren wurden weitere Derivate der Barbitursäure entwickelt, die aber als Schlafmittel längst nicht mehr zugelassen sind. Diese Arzneistoffe bergen erhebliche Gefahren, darunter Abhängigkeit (psychisch und körperlich), die zu schweren, potenziell lebensgefährlichen Entzugssymptomen führen kann. Sie besitzen eine geringe therapeutische Breite, was das Risiko einer gefährlichen Überdosierung mit zentraler Atemlähmung und Tod birgt. Durch das Übereinkommen über psychotrope Stoffe der Vereinten Nationen von 1971 unterstehen zwölf Barbiturate der internationalen Kontrolle.

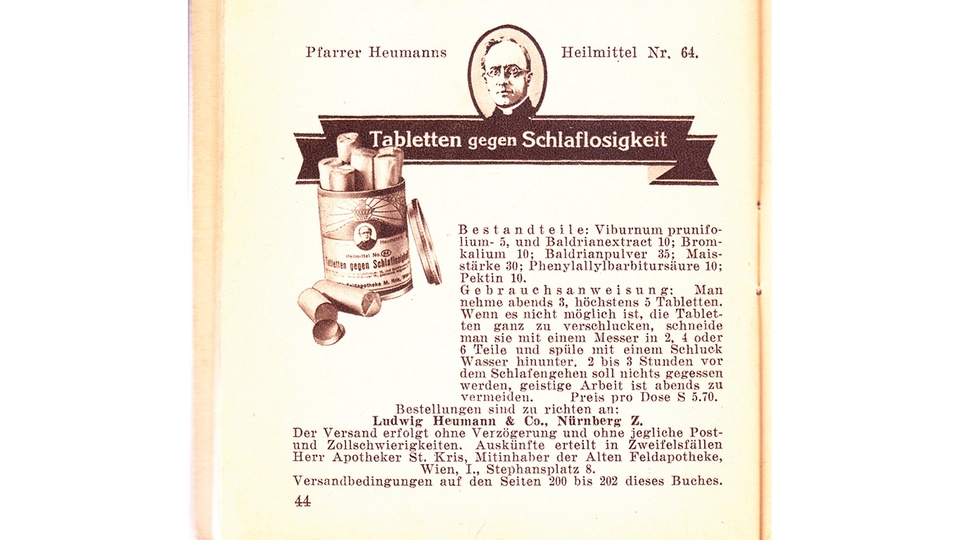

Heute unvorstellbar: Ein einst rezeptfreies Schlafmittel enthielt ein Barbiturat

Bis Ende der 1920er-Jahre vertrieb die chemisch-pharmazeutische Fabrik Ludwig Heumann & Co. aus Nürnberg über die Alte Feldapotheke in Wien ein barbiturathaltiges Schlafmittel unter dem Namen Heumanns Heilmittel Nr. 64, „Tabletten gegen Schlaflosigkeit“. Dieses Präparat war rezeptfrei erhältlich und wurde auch im Versandhandel angeboten.6

Einordnung historischer Arzneimittelanwendungen

Diese Zusammenstellung wurde im Rahmen der Vorbereitung einer „G’sund in Österreich“ ORF-Sendung erstellt und beleuchtet einige ausgewählte Beispiele aus der medizinischen und pharmazeutischen Forschung. Therapien und Arzneimittel, die vor über einem Jahrhundert entwickelt und eingesetzt wurden, sollten aber immer unter Berücksichtigung ihres historischen Kontexts bewertet werden; eine Beurteilung oder Kritik nach heutigen Maßstäben ist nicht angemessen.

Quellen

1 Fleischhacker W: Fluch und Segen des Cocain. ÖAZ 2006; 60 (26): 1286-1288

2 Biba F: Peter Roseggers Asthma-Therapie. ÖAZ 2018; 72 (4): 80-81

3 Teissl C: Der langsame Abschied des Peter Rosegger (2018): 34-36, Styria Verlag

4 Pharmazeutische Post 1928; 61 (47): 543 -545 und 62 (2): 17-27

5 Czerkis M: Ueber Cannabinol. Pharmazeutische Post 1909; 42 (79): 794

Weitere Literatur auf Anfrage

-Daniel-Gebhart-de-Koekkoek.jpg)

-Mag.pharm.jpg)